在自传体《大树图歌》中,王世襄曾有这样一大段吟唱:

梧桐飘落叶,秋虫情更痴。

背笠翻瓜蔓,提灯蹑豆篱。

连朝猫扑鼠,为求好斗丝。

子玉澄浆罐,梅峰彩窑池。

三秋勇无敌,我乐不可支。

燕都擅巧术,能使节令移。

瓦盎植虫种,天寒乃蕃滋。

大地冬寂寂,清响出帘帷。

匏笼堪贮畜,促织与螽斯。

象齿钤作扣,玳瑁镂蟠螭。

火绘蔬针颖,物象咸可施。

怀之入茶肆,炫彼养虫儿。

在这里,王世襄将老北京城秋斗蟋蟀冬怀鸣虫的风情披露无余,若年轻读者嫌古体诗过于凝练的话,不妨展读已经收录王世襄纂辑的《蟋蟀谱集成》及著述的《说葫芦》或《中国葫芦》这三部奇书中的“秋虫篇”与“冬虫篇”,因为这两篇华章不仅可以看作是对以上古体诗的白话翻译和补充,而且语言之生动清新、叙事之情趣盎然、记物之翔实细密,在区区所读之散文名篇中鲜有出其右者。因此,笔者在撰述这一章内容时,简直有一种无从着笔的窘迫感,生怕以自己习惯性的语言文字和记述方式破坏了王世襄老这两篇美文的原有味道,但是一味摘录则难免有偷懒之嫌,故此以下文字于实在有必要摘录之外的叙述,还望读者宽宥笔者将王世襄老原文点金成石之罪过了。

毫无疑问,王世襄把秋斗冬怀之虫当作是人来看待了,有时甚至比人还要金贵,因为他对这些虫豸的爱护和尊重,要远胜于对世人中那些狗苟蝇营之徒的态度。比如,对于常胜蛐蛐之气概,王世襄心怀感叹地说:“蛐蛐好胜,永远有不可一世的气概,没有怯懦气馁的时候,除非是战败了。尤其是好蛐蛐,多次克敌而竟败下阵来,对此奇耻大辱,懊恼万分,而心中还是不服,怨这怨那又无处发泄,颇似英雄末路,徒唤奈何,不由得发出非战之罪的悲鸣。”

由此,王世襄竟将这种好蛐蛐的结局,比喻为楚霸王项羽的垓下悲歌,看作是法国开国英雄拿破仑的滑铁卢。然而,这种结局既然是非战之罪,又当是何人过错呢?王世襄给出了这样的解答:“可恨的是那些要钱不要虫的赌棍,蛐蛐老了,不能再斗了,还要拿到局上为他生财,以致一世英名,付诸流水。这难道是蛐蛐之过吗?!”

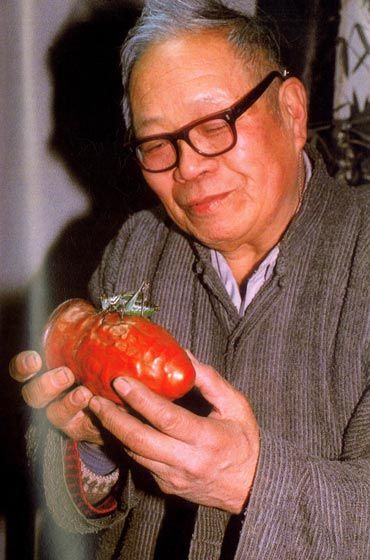

手捧葫芦正在观察蝈蝈的王世襄

如果说以上是将人与蛐蛐相比较,而得出人不如蛐蛐的话,那么为了蛐蛐(实际上还是为了人自己)所暴露出人与人之间的斤斤计较,依然远不如蛐蛐风格高尚些。比如,按照老北京斗蛐蛐之惯例,在斗蛐蛐之前必须对各自的蛐蛐进行过称和比相,即重量相等、长相差不多的才拴对决斗,而每每在这两个环节上,斗家双方总是锱铢必较、争吵不休,甚至竟闹得不欢而散。对此,王世襄也作了生动的记述:

有的对上秤的分量十分计较,老怕司称偏心他人,以致吃了亏。他在秤的背面盯着戥子,嘴里叨唠着:“不行吧,拉了一点儿吧,您再往里挪挪。”所争的可能还不到一毛(即一毫)的重量,甚至有人作弊,把舀子上的蜡珠偷偷抠下一点儿。自己占了便宜却弄得舀子的分量不一致。被人发现,要求对所有的舀子都审查核对,把局吵了,弄得不欢而散。斗前比相,更是争吵不休,总是各自贬低自己蛐蛐的长相,说什么:“我的头扁了,脖子细了,肚子又大,比您的差多了,不是对!不是对!”实则未必如此。有的人心中有一定之规,那就是,相上如不占便宜,就是不斗。

之所以会出现这种种市井俗相的丑态,王世襄一语道破玄机说,那主要是因为“赌彩大了”。如此看来,人不如蛐蛐当不是谬论,而如果套用上文中那位养鸽不吃剩饭不踩狗屎之苏姓老者那句“我玩的是鸽子,不让鸽子玩我”至理名言的话,上述的斗蛐蛐者很显然是被蛐蛐玩了。还比如,为了金钱不恪守信用的虫贩们的那种欺瞒,王世襄更是毫不留情地揭露其丑态于人前:

想一次看到大量蛐蛐,任你挑选,只有等他们(指那些到外地捕捉蛐蛐的虫贩)出门十来天满载而归。要有此特权须付出代价,即出行前为他们提供盘缠和安家费,将来从买虫款中扣除。他们总是千应万许,一定回来给你看原挑,约定哪一天回来,请到家来看,或送货上门,甚至起誓发愿:“谁要先卖一个是小狗子。”不过人心隔肚皮,良莠不齐。有的真是不折不扣原挑送上,有的却提前一天回来,把好的卖掉,第二天带着一身黄土泥给你挑来。要不就是在进城路上已把好的寄存出去,将你打发掉再去取。

对于虫贩们的这种伎俩,王世襄明确地告诉人们:事后不用打听也会有人告诉你,因为最终纸里是包不住火的。何况真正玩蛐蛐者谁人不是虫精呢。

再比如,王世襄对于蛐蛐斗局中众生相的列举,同样可以作为今天市井之徒的参照:

局上可以看到人品性格,众生相纷呈毕露。赢了,有人谦虚地说声“侥幸”;有人则趾高气扬,不可一世,向对方投以轻蔑的眼光。输了,有人心悦诚服,自认功夫不到家,一笑置之,若无其事;有人则垂头丧气,默默不语,一虫之败,何致懊丧如此!更有面红耳赤,怒不可遏,找茬儿强调客观原因,不是说比相吃了亏,就是使火没使够,甚至埋怨对方,为什么催我上阵,以致没有过铃子,都是你不好,因此只能认半局,赌彩只输一半。

既然人在诸多方面都不如蛐蛐,那么养家对蛐蛐爱护和尊重也就应当是顺理成章的事了。确实,王世襄在《秋虫篇》即后来更名为《秋虫六忆》的美文中,曾有过极为动人情怀的记述。比如,在“忆养”一节中王世襄将喂养蛐蛐那种小心翼翼的细致劲儿,简直描述到了一种极致。毫无疑问,这种细致入微的描述非是道中行家不能道万一,由此可见王世襄对于蛐蛐这种精灵小虫的照料又是多么的体贴周到,甚至可以说待如上宾。不信,请看王世襄对于蛐蛐罐的讲究和感受:

蛐蛐罐有如屋舍,罐底有如屋舍的地面,过笼和水槽是室内的家具陈设。老罐子,即使是真的万礼张和赵子玉,也要有一层浆皮的才算是好的。精光内含,温润如玉,摸上去有一种说不出的快感。多年的三合土原底,又细又平,却又不滑。沾上水,不汪着不干,又不一下子吸干,而是慢慢地渗干,行话叫“慢喝水”。凑近鼻子一闻,没有潮味儿,更没有霉味儿,说它香不香,却怪好闻的。无以名之,名之曰“古香”吧。万礼张的五福捧寿或赵子玉的鹦鹉拉花过笼,盖口严密到一丝莫入,休想伤了须。贴在罐腔,严丝合缝,仿佛是一张舒适的床。红蜘蛛、蓝螃蟹、朱砂鱼或碧玉、玛瑙的水槽,贮以清水,色彩更加绚丽。这样的精舍美器,休说是蛐蛐,我都想搬进去住些时。记得沈三白《浮生六记》讲到他幼年看到蚂蚁上假山,他把他自己也缩小了,混在蚂蚁中间。我有时也想变成蛐蛐,在罐子里走一遭,爬上水槽呷一口清泉,来到竹抹啜一口豆泥,跳上过笼长啸几声,悠哉!悠哉!

如此,谁能说这不是一种文化的享受和享受的文化呢。不过,如果单纯将蛐蛐当作一种弱小生灵倍加爱护,能够使人们普遍理解和接受的话,那么将蛐蛐当作神灵供奉,并对其行跪拜叩头大礼的行为,就连王世襄也表示不能认可了。老北京那种在每年冬至前或冬至日举行的“打将军”,即带有年终冠军赛和一季秋虫活动圆满结束意义的斗蛐蛐活动,其盛大庄严的仪式一点儿也不比如今祭拜炎祖黄帝所逊色。如果读者朋友认为言过其实的话,可以翻看恩溥臣在《斗蟀随笔》中所记载,当然最直接的还是摘录王世襄在《秋虫六忆》“忆斗”中的一段文字好了:

打将军或在家中,或在饭庄子,什刹海北岸的会贤堂曾承办多次。老友李桐华(“山”字)曾告我盛会的情况:邀请之家事先发请帖,届期各养家到会,把式们用圆笼挑着蛐蛐罐及汤壶前来。虫贩只限于资格较深并经主人烦请帮忙者始得与会。中堂设供桌,先举行请神仪式。上方正中安神位,供的是蚂蚱神。桌上摆香炉蜡签,五堂供,三堂面食,两堂果子。桌旁立着纸扎的宝盖、幡及七星纛。延请寺观清音乐乐队七人,一时笙管齐奏,法曲悠扬。先由主人上香行礼,继之以各位养家,长者在前,依齿而行,叩头或揖拜听便。此后虫佣虫贩顶礼,必须跪拜叩头。请神完毕,对局开始,过称、记账、监局等一如常局。惟斗后增加卖牌子活动。牌子由司称、司账等准备,红纸上书“征东大将军”“征西大将军”“征南大将军”“征北大将军”“九转大虫王”“五路都虫王”等封号。胜者受到大家的祝贺,自然高高兴兴去买牌子。牌子二元、四元、六元、八元不等,买者买个喜气,图个吉祥,而带有赏赐性质,局上各位忙了一季,这是最后一笔收入。封完将军,虫王、将军皆陈置供桌上,行送神礼,虫佣虫贩须再次叩头。礼毕将宝盖、幡、七星纛等送至门外,在音乐声中火烧焚化。不知者会误以为是某家办丧事,烧烧活,实际上是玩家们在行乐。送神后入宴席,养家和佣、贩分开落座。前者为鸭翅席,后者为九大件。宴席后大家拱手告别,齐道明秋再见。

这种不可思议的斗蛐蛐盛会,别说今天人们闻所未闻,就连王世襄也是听人讲说而未能目睹。

由虫及人,在王世襄眼里称得上是真正养家的,有前面章节中曾提及的赵李卿赵老伯,以及不打不相识的李凤山(字桐华)这两位,一位是王世襄养蛐蛐入门的引领者;另一位则属多受教益的亦师亦友。当然,在王世襄《秋虫六忆》的“忆友”中,还有两位值得一提,那就是上局报字“克秋”的白老先生和报字“叨”的陶仲良陶七爷。

人称白克秋的白老先生,其真实姓名并不为人所知,但是当年在京城养家中,其选蛐蛐慧眼独具几乎尽人皆知,因为他所选之蛐蛐都是被其他养家挑选过的“下水”,而“下水”的蛐蛐竟然屡屡战胜“大将军”,这就不由得让人对其刮目相看了。为此,王世襄当年曾向其请教过选虫之法,这位白老先生倒也不保守秘密,从辨色、辨肉和辨相等多方面予以讲解,王世襄认为其所说辨相中的“立身厚”是最易理解和领会的:“为了少花钱,我不买大相的,因为小相的照样出将军,主要是立身必须厚。你的相大横着有,我的相小竖着有,岂不是一样?立身厚脸就长,脸长牙就长,大相就不如小相了。”

因为白老先生所选之蛐蛐都是小相,所以许多养家仗着自己的蛐蛐在相上占有优势,一般情况下便很容易拴对上局。可是只要双方蛐蛐一“搭牙”斗上才知道,白老先生那相小的蛐蛐果真厉害,几乎每次都将对方咬得狼狈逃窜甚至满罐流汤,即便遇上硬对强手,它也狠狠地咬着不放,最终依然是它获得胜利。领教了白老先生小相蛐蛐的厉害之后,一般养家轻易不与其拴对上局,即使自己的蛐蛐在相上占有便宜,也不敢贸然与其交战。

与白老先生选虫诀窍所不同的,家住宣武门外草场内山西街的陶家三兄弟中,人称陶七爷的陶仲良则对蛐蛐的喂养调理与众不同。比如,时届晚秋,天气转凉,陶七爷便利用太阳能或帘子遮挡来保暖;而曝日取暖时,则将帘子分为粗、中、细三等,以调节控制温度,至于夜晚或阴晦时日,便又改用汤壶,对蛐蛐的调养可谓是无微不至。而陶七爷调养蛐蛐最绝妙的,还在于他能够因虫施养,即针对每只蛐蛐不同的习性及身理状况,采取与之相对应的调养方法。因此,陶七爷所养之蛐蛐即便在晚秋时节,竟然也“宝光照人,仍如壮年。肚子不空不拖,恰到好处。爪锋不缺,掌心不翻,按时过铃,精神旺盛。下到盆中,不必交战,气势上已压倒了对方”。

对于陶七爷如此精细独到的调养方法,王世襄曾在其晚年时特地登门请教,以上所述调养之法即是从其口中获知。王世襄对养蛐蛐如此虚心请教,而以上大养家们又不吝指点,故此王世襄在当年京城蛐蛐对局中还是颇有战绩可夸的。

以上是由虫及人,下面也该由虫及器了,因为养斗蛐蛐不能不谈有关器具,而最主要的器具当属盆罐。对此,王世襄同样有着其他养家所不具有的心智优势,他虽然没有明确考证出蛐蛐盆罐最早始于何时,但是通过参证考古资料及有关典籍,依然获知了最早蟋蟀用具为1966年江苏镇江一座南宋古墓中出土的三具蟋蟀“提舀”,而这三具“提舀”的造型及用途与王世襄当年在北京所见所用的几乎没有区别,故可知至少在一千多年前这种用具就已经定型了。

至于养斗蛐蛐的盆罐有南北之别,王世襄自谦地说自己对南方盆罐一无所知,即使读高中时就开始购求的北方盆罐,他也认为与那些秋虫耆宿相去甚远。而事实上,王世襄对于南北盆罐之主要区别可谓是一语中的,即“南盆腔壁薄而北盆腔壁厚”,究其原因则是由“南暖北寒的气候所决定”。对于王世襄这样的论断,蛐蛐养家们恐怕不会提出异议吧。对于北方盆罐或者直接说北京盆罐,北京土生土长的王世襄可以说是了如指掌,如数家珍。

在《秋虫六忆》“忆器”中,王世襄对于老北京养家最为看重的两类盆罐,即“万礼张”和“赵子玉”系列进行了条分缕析的梳证,既详细列举出各系不同款识和品种,又对各系特点作了极为精准的评述。比如,对于“万礼张”盆罐王世襄这样评述道:

万礼张咸知制于明代,底平无足,即所谓“刀切底”。盖内有款识,盖、罐骑缝有戳记。戳记或为圆圈,名曰“笔管”,或“同”字,或近似“菊”字而难确认。澄泥比赵子玉略粗,故质地坚密不及,术语称之曰“糠”。正因其糠,用作养盆,实胜过子玉,其带皮子有包浆亮者尤佳。

不过,“同为万礼张,盖内款识不同,至少有八种,再加净面无文者则有九种,此非深于此道者不能言”。而王世襄不仅能言,而且还将自己和李桐华所藏万礼张盆罐尽数拍摄成照片。最让人感到不可思议的是,王世襄还请来中国青铜器墨拓顶级高手傅大卣先生,将万礼张所制这些蛐蛐盆罐的款识全部进行了墨拓。因此,如今人们只要翻阅《秋虫六忆》“忆器”一节,便可对万礼张款识的盆罐一目了然。

至于“赵子玉”盆罐,王世襄评述道:

赵子玉罐虽名色纷繁,然简而言之,又有共同之特征,即澄泥极细,表面润滑如处子肌肤,有包浆亮,向日映之,仿佛呈绸缎之光华而绝无杂质之反射,出现纤细之闪光小点。棱角挺拔,制作精工,盖腔相扣,严丝合缝,行家毋庸过目,手指抚摩已知其真伪。

除了万礼张和赵子玉之外,王世襄还对其他名罐如“蝴蝶盆”“蜈蚣紫”和道光年间的“含芳园制”等,也都有着简略而精到的评述,这些恐怕也非业内行家高手所不能道其万一的吧。

与“六忆”华章堪称双璧的,还有王世襄的《冬虫篇》,虽然《冬虫篇》只有五个部分,但是所记冬虫之选、养、育、捉和器具,以及畜养之行家高手的事迹,似乎也可以称之为《冬虫六忆》。不过,通读《冬虫篇》全文之后,人们则不能不对王世襄对这篇文章的谋篇布局之精到审慎啧啧赞叹。如此,罗列《冬虫篇》五部分内容之标题,应该不算是多余的文字:一、鸣虫种类与所用葫芦;二、蓄虫葫芦各部位分述;三、秋山捉蝈蝈;四、育虫与选虫;五、鸣虫之蓄养。

在这五个部分中,最具王世襄独创性的,当属他将蝈蝈、札嘴、油葫芦、蛐蛐、梆儿头和金钟这六种鸣虫,按照生活习性之不同分作缘枝类和穴居类的划分法了。因为蝈蝈和札嘴在草丛中餐风饮露、在枝柯上寻伴觅侣而归缘枝类,由于油葫芦、蛐蛐、梆儿头和金钟每到夏末在瓦石乱草之中蜕衣、深秋时节遂藏身于土穴石缝间而属穴居类,这种分类法无疑是科学而易于理解的。至于王世襄参阅各种典籍史料,对以上两类六种鸣虫各自不同的名称、习性、产地及特点等,进行条理分明、无懈可击的梳证方法,实可作为治学者的参照。

在这五个部分中,最条分缕析、一目了然的,当属对蓄虫葫芦各部位的分别记述了。例如,王世襄竟然将蓄虫葫芦分作平托、肚、腰、脖、翻、口、簧、瓢盖、框、蒙心和套等十一个细部,其中的“翻”和“蒙心”非鸣虫养家不能明了,对一般人而言简直是闻所未闻,而如果参照王世襄文章中所附之线图,那就显得极为直观清晰了。在这五个部分中,最能引起一般读者兴趣的,就是语言生动、妙趣横生的“秋山捉蝈蝈”了。在这些所见所闻所亲历中,王世襄的文采和情感达到了水乳交融,今人为之心动。

养虫家捉蝈蝈,要好不要多,得一二叫顸者,三五亮响,分赠同好,便不虚此行,自与虫贩多多益善有别。故涉涧穿峡,登坡越岭,一路行来,聒聒之声不断。待听有叫顸者始驻足侧耳,分辨传来方向,寻声蹑足,渐趋渐近,直至所栖之丛木枝柯。山蝈蝈随时序而变颜色,与周围之草木多相似,虽近在咫尺,不闻其声,不知其所在。且性黠而动捷,或闻步履,半晌寂然,或窥人影,倏忽下坠,落入草中,疾驰遁去,不可踪迹。闻其声也佳,见其形也美,故逸去而志在必得,则只有就地蹲伏,耐心等待。有顷,始再作声,初仅三五响,短而促,或尚在近处,或已移往他许。此时仍不可少动,应俟其惊魂稍定,鸣声渐长,徐徐爬出草丛,又缘枝柯而上,攀登已稳,泰然振翅不停,始可看明方向位置,枝叶稠疏,相度如何接近,如何举罩相迎,方可攫捉。此时往往荆棘在前,芒刺亦所不顾,故血染衣袜,或归来灯下挑刺,皆不可免。捉时左手擎罩,右手戴手套,骤然掩之,受惊一窜,正入罩中,此时我与蝈蝈,皆怦怦心动,只一喜一惊,大不相同耳。倘袭而不中,又落草中,只有再等待,而所需时间,必倍于前。倘天色有变,浮云蔽空,则更不知将等到何时。因唯有阳光照射,蝈蝈方肯振翅。余尝于周末在秦城大山包阴坡喜遇叫顸大山青,三捉三逸而日已西趖。次晨须出勤,竟不惜请假一日,终为我得。

那么,王世襄为何不畏荆棘刺破皮肉血染衣袜,乃至不惜请假一日也要捕捉到这只大山青蝈蝈呢?究其缘故,除了捕捉本身之乐趣外,还因为“生逢乱世,竟至国不成国,家不成家,无亲可认,无友可谈,无书可读,无事可做,能使忘忧者,唯有此耳”。至于20世纪80年代王世襄不顾已逾古稀之年仍有搭车数十乃至百里到郊外捉蝈蝈之举,那完全是兴趣之使然也,这从2007年11月4日笔者访问罗哲文先生之子罗杨和黄彬夫妇时,就曾听他们讲述当年跟随王世襄到郊外捉蝈蝈时的一些趣闻。其中,让笔者印象深刻的,是王世襄在捕捉一只叫顸蝈蝈时不慎摔落山坡,可他竟然不顾身体疼痛翻身而起后,急忙察看已经捕捉到手的蝈蝈是否有所损伤,待确信叫顸蝈蝈毫发无损时,王世襄随即似孩童般地喜笑颜开。

在《冬虫篇》五个部分的内容中,最能体现王世襄是个中行家里手的,当属对蝈蝈、札嘴、油葫芦和蛐蛐等不同习性鸣虫的培育和挑选了。因为对不同鸣虫采取不同的培育方法,其中温度、湿度、喂养、生育等火候分寸都大有讲究,而王世襄在文章中不仅能够不厌其烦地道其详尽,而且所述程序清晰可辨、操作方法具体可行,一望而知是其经验之谈。至于挑选鸣虫的方法,王世襄更是将冬虫以翅而鸣的特点,即鸣虫翅膀的长短、宽窄、尖钝等加以梳理,就是不谙此道者也能据此挑选出上佳之虫。在这五个部分中,描述最细致入微且饶富情趣的,当属“鸣虫之蓄养”一节了。不过,蓄养鸣虫的目的最终是为了听响,所以王世襄不惜笔墨将老北京养家与鸣虫同乐的情景进行了细致刻画,堪称老舍《茶馆》的别样版本:

养虫家性情习惯,各不相同。有斗室垂帘,夜床欹枕,独自欣赏者。有一年四季,每日到茶肆,与老友纵谈古今天下事,冬日虽携虫来,其鸣声如何实不甚介意者。有既爱己之虫,亦爱人之虫,如有求教,不论童叟,皆竭诚相告,应如何养,如何粘,虽百问而不烦者。更有无好虫则足不出户,有好虫始光顾茶馆,不仅听人之虫,且泥人听己之虫,必己虫胜人虫,始面有喜色而怡然自得者。当年如隆福寺街之富友轩,大沟巷之至友轩,盐店大院之宝和轩,义懋大院之三和堂,花儿市之万历园,白塔寺内之喇嘛茶馆,皆养虫家、罐家聚会之所。如到稍迟,掀帘入门,顿觉虫声盈耳。其中部茶座,四面围踞者,均为叫虫而来。解衣入座,店伙送壶至,洗杯瀹茗后,自怀中取出葫芦置面前,盖先至者已将葫芦摆满桌面。老于此道者葫芦初放稳,虫已鼓翅,不疾不徐,声声入耳,可知火候恰到好处。有顷,鸣稍缓,更入怀以煦之。待取出,又鸣如初。如是数遭,直至散去。盖人之冷暖与虫之冷暖,已化为一,可谓真正之人与虫化。庄周化蝶,不过栩栩一梦,岂能专美于前耶!

欣赏虫鸣,可以分为“本叫”与“粘药”两种,本叫是指鸣虫本身自然之鸣声,而粘药则是指在鸣虫翅膀上点一种以松香、柏油、黄蜡及朱砂等熬制成的黏液,以改变鸣虫之音响的方法。至于粘药之法始于何时,有传说是清朝末年皇宫内一太监将蝈蝈笼子悬于松树下,一天忽然听到蝈蝈鸣声大变,显得苍老而悦耳,仔细观察才发现原来是一滴松脂滴在蝈蝈翅膀上,由此领悟出粘药之法。不过,为鸣虫粘药之法并非如此简单,其手法要求之严格、粘药位置之准确及粘药数量之多寡,都有着极为精当的讲究,否则不仅不能达到所要变音之效果,甚至将鸣虫变成了哑虫。为鸣虫粘药技艺冠绝当时者,当属前文提及的古琴国手管平湖先生,为此王世襄这样记述道:

古琴国手管平湖,博艺多能,鸣虫粘药,冠艺当时,至今仍为人乐道。麻杨罐中喜出大翅油壶鲁,其翅之宽与长,数十年不一见。初售得善价,旋因翅动而不出声被退还。平湖先生闻讯至,探以兔髭,两翅颤动如拱揖状。先生曰:“得之矣!”遂市之而归。不数日,茶馆叫虫,忽有异音如串铃沉雄,忽隆隆自先生葫芦中出,四座惊起,争问何处得此佳虫。先生曰:“此麻杨的‘倒拨子’耳!”(售出之虫因不佳而退还曰“倒拨子”)众更惊异,竞求回天之术。先生出示大翅,一珠盖药竟点在近翅尖处,此养虫家以为绝对不许可者。先生进而解答曰:“观虫两翅虽能立起,但中有空隙,各不相涉,安能出音!点药翅尖,取俗谓‘千斤不压梢’之意,压盖膀而低之,使两翅贴着摩擦,自然有声矣。”众皆叹服。先生畜虫,巧法奇招出人意想者尚多,此其一耳。

除管平湖先生之外,还有通过粘药竟能获得高低不同“阴阳音”的京城鸣虫第一养家人称“朱六爷”者,以及为鸣虫粘药竟然不知天色更变的人称“金疯子”金仲三,这些都是当年王世襄访问之师友,也是《冬虫篇》绝妙鲜活素材的提供者。

王世襄之所以如此痴情于秋斗蟋蟀冬怀鸣虫这一老北京游艺,并“以望八之年,骑两轮车,出入图书馆及师友之门,查阅图书,求教问字,乞借实物,拍摄照片,归则夜以继日”地撰成《秋虫篇》和《冬虫篇》这样的华彩文章,除了对秋虫冬虫怀有赤诚之爱外,还有就是不希望老北京诸多游艺湮灭在岁月的长河中,否则何以解释这位老北京人对秋虫冬虫之痴情,以及费时多年纂辑《蟋蟀谱集成》之出版面世呢?

1993年8月,由上海文化出版社出版的厚厚一册《蟋蟀谱集成》,我们只要查看一下其中所收书目,便不难发现竟有多种属于中国古籍善本者,仅此可知该书文献价值之所在。《蟋蟀谱集成》所收书目如下:

1.重刊订正秋虫谱二卷 嘉靖刊本

2.鼎新图像虫经二卷 万历刊本

3.促织经二卷 夷门广牍丛书本

4.促织志 顺治刊本

5.促织考 顺治刊本

6.花镜蟋蟀篇 日本花说堂刊本

7.蟋蟀谱一卷 光绪活字本

8.促织经一卷 四生谱本

9.蚟孙鉴三卷 乾隆刊本

10.蟋蟀谱一卷 清奎章阁新梓本

11.蟋蟀谱秘要 清刊本

12.功虫录二卷 光绪刊本

13.王孙经补遗一卷 光绪刊本

14.虫鱼雅集一卷 光绪排印本

15.蟋蟀试验录一卷 民国印本

16.斗蟀随笔一卷 稿本

17.蟋蟀谱十卷 民国印本

其实,王世襄为了纂辑《蟋蟀谱集成》,几乎查遍了全国各大主要图书馆,其中包括海内外极为著名的浙江宁波天一阁藏书楼,共得有关蟋蟀的专著多达三十余种,而以上所列十七种是其进行认真筛选后的精选本。由此可见,王世襄纂辑该书的态度是严肃而严谨的,并非如其自嘲诗中所说:“喜得虫经十七章,辑成自笑太荒唐。亲朋问讯难开口,只说编修古籍忙。”王世襄虽然将《蟋蟀谱集成》的纂辑自嘲为整理古籍,事实上其纂辑方式也确实是按照整理古籍之传统正规方法所进行的,这仅从《蟋蟀谱集成》的凡例中便可领会:

一、本编收有关蟋蟀专著,上起传世最早之本,下至1949年以前之作,共得一十七种。

二、为保存旧籍原貌,所收各书影印出版。无句读者试为断句。秋虫虽小道,名词术语繁多,且南北有别,断句难免有误,读者谅之。

三、每种为拟提要,置在书首,简略介绍其作者及内容。

四、书中错字、脱文、模糊难辨之字,直接在原文右侧注明。如字数较多,或需另加说明者,则编号加注释。注释可依编号在书末检得。

五、蟋蟀谱凡纯属抄录旧谱者,列入《存目》。倘经各家书目著录,或有不同刊本、抄本传世,说明有一定影响,则内容虽多因袭,仍收入本书,供读者参校查阅。书名有似为蟋蟀谱而是非蟋蟀谱者,亦列入《存目》,免得读者再费力寻求。

六、未见之书,列入《待访》。博雅君子,如蒙惠示原书,或赐寄复印本,或告知藏所,至深感荷。

众所周知,传统的中国文人学者向来对花鸟鱼虫之类不屑一顾,相关著述典籍仅仅占有子部中的极小一部分,而关于蟋蟀似乎偏偏是一种例外,这不由为王世襄纂辑《蟋蟀谱集成》提供了有利条件。占有先机的王世襄做事向来讲究,比如对收入《蟋蟀谱集成》中十七种著作逐一加写提要和校记,简略介绍各书的内容及作者生平,从而使读者即便不读全文也能大略了解各书之概况。至于未曾句读则加以断句,这自然极大地方便了读者阅读。仅如此,也许只能算是关于蟋蟀古籍的一次成功整理,而广受学者好评的《秋虫六忆》这一华章,就是王世襄应该书编辑蔡耕先生之约而写就的,短短两万五千言的《秋虫六忆》实在为《蟋蟀谱集成》大添光彩,而对于读者来说则获得了一篇三读而不知厌倦的散文名章,岂不美哉?!