——司文琴口述

时 间:2000年7月25日

地 点:北京和平里北街砖角楼南里某号楼

访谈者:定宜庄、王硕

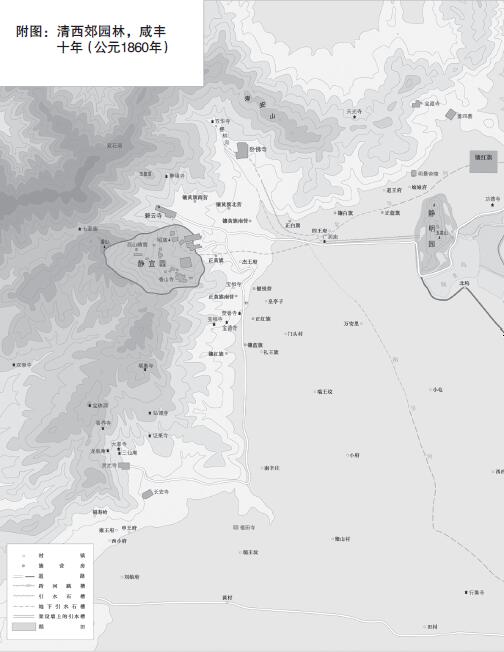

[访谈者按]清代在西郊海淀一带修建皇家园林自康熙朝始。那时的海淀,用康熙帝的话来说,是一处“沃野平畴,澄波远岫,绮合绣错”注77之所在。有清一代,这里既是以“五园三山”为主体的皇家园林区,更是紫禁城外的又一处皇宫,朝仪之盛甚至超过皇城。圆明园周围的八旗驻防,就主要是为护卫这些皇家园林而设,经过几朝经营,最后形成“外三营”(即圆明园八旗、外火器营和健锐营)的格局,与京师八旗共同构成一个整体,是京师八旗不可分割的部分。

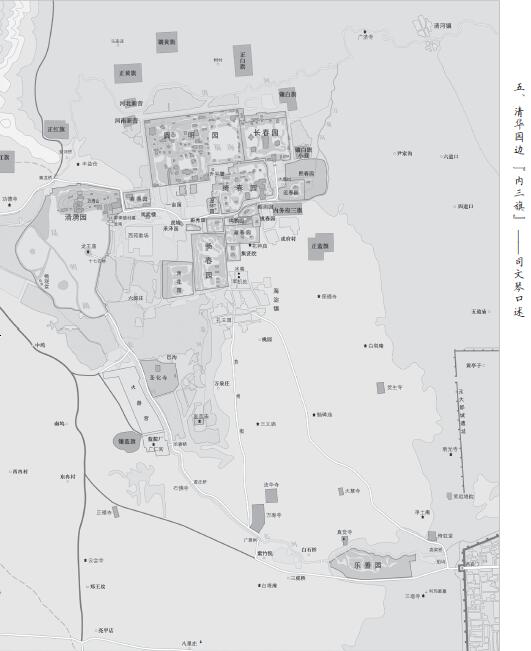

“外三营”之一的圆明园护军营,是雍正二年(1724年)从京师八旗护军中抽调一部分,再加上部分八旗闲散人员组成的,额兵5700余人,雍正十年(1732年)又设内务府三旗护军营,额兵三百。注78皇帝驻园来往,从城内到园,沿途都由他们负责保卫。为安置这些营兵,清廷在环绕圆明园的周围,为他们建造房屋一万间,另为包衣三旗兵丁造房504间,其具体方位如下。

圆明园护军营居住方位

左翼四旗:

镶黄旗营房,坐落树村西边。

正白旗营房,坐落树村东边。

镶白旗大营房,坐落长春园东北,即水磨。小营房,坐落长春园东。

正蓝旗营房,坐落海淀东边保福寺。

右翼四旗:

正黄旗营房,坐落肖家河北。

正红旗营房,坐落安河桥北。

镶红旗营房,坐落静明园东北。

镶蓝旗营房,坐落蓝靛厂西边。

圆明园内务府三旗营房,坐落陈府村东、水磨前边。注79

司女士就是这里提到的“圆明园内务府三旗”的后裔,他们的营房位置,即上述“陈府村东、水磨前边”,恰在今天清华大学的校园之内。清廷在这里为内三旗人即上述“包衣三旗兵丁”共造房504间,司女士一家的房子,应当就在其中了。

这些内三旗人的后代,在清华大学建校之后,便转而成为清华大学的职员与校工,至少到我访问司女士的时候,这些人在清华校园仍有踪迹可寻,但我翻阅了几部清华大学校史,对此却从来不置一词。如今清华的教授与学子,是否还会有人记得这个校园昔日的历史,是否还会有人过问一下这里曾经居住过的老住户呢?

与下面还要提到的蓝靛厂外火器营相比,圆明园护军营的旗人在辛亥革命以后的变化更大一些。赵书在《北京城区满族生活琐记》一文中提到:“以圆明园八旗为例,民国初年这里有正户旗人4171户,其中正黄旗为500户。1949年北京市民政局在这里进行调查时,有满族39户、蒙古族16户,共计55户,仅等于当时的总户数的11%。在这55户人家中有3家是地主,其余大部分是警察。因为圆明园八旗在1860年以后,许多人被分到城里当差,清廷灭亡后转成了维持地面的警察,算是一个稳定的职业,所以没有离开营房。没有稳定职业的人家只有外迁或外逃……1953年市民政局到此调查时,还有许多满族人家中供着祖宗板子、索伦杆子、妈妈口袋和家谱,但离开正黄旗的人,都不说自己是正黄旗的人了……”注80可资参考。

对于外三营旗人,我曾做过多年的田野调查与口述,其中有关旗人妇女的成果早已收入《最后的记忆——十六名旗人妇女的口述历史》与《曾经沧海:20世纪满族妇女叙事》等著作之中,唯司文琴女士这篇尚未发表过。

司女士已经去世多年了。当年我是通过她的儿媳王硕找到她的。2000年夏,正在美国攻读博士学位的王硕女士来京找我,她也对满族妇女的历史与生活深感兴趣,并以此作为自己的博士论文选题。谈话间她提到自己的婆母即司文琴女士也是满族,而她因为多年生活在海外,对婆母一家之事并不清楚,于是约我一起去司女士家,做了这个访谈。我后来因搬家等原因将这次访谈的部分录音丢失,好在王硕留有一份副本,辗转从美国寄来与我,特在这里向她表示感谢。

司文琴(以下简称司):我是1919年生的,现在八十一了,周岁。我父亲死得早,要是老父亲活着,那皇家的,宫内的一切,都知道。那时我也小,也没有时间来说这些个事。

定:您生的时候皇上还没从宫里出来吧?他是1924年出来的。

司:正是,小宣统登基。他坐了三年呢,是吧?

我们是镶黄旗。听老人讲,咱们都是关东来的,进关的,可是不知道什么年什么代。来了就跑马占地。为什么姓司呀,说原来是姓史,不好听,皇上给改了就姓司。

我爷爷呀,昨儿我也想了半天,还真不知道。因为我爷爷死得早。我太太呀,太太,明白吗?

定:旗人管奶奶叫太太。

司:我太太27岁就守寡,我有一个大爷,一个叔叔,我父亲老二,她就守着这仨孩子。那阵不都是守节嘛,27岁。她娘家姓史,是汉人还是汉军也不知道。也在北京住,不知道在什么地方。我小时候倒还见过她,我太太的嫂子什么的也常来,大脚,都是大脚。反正那时候生活不好,人就显得老,我太太73岁死的。我那阵十四五吧。

定:那她靠什么生活呢?

司:不知道,慢慢地反正哥儿仨就大了。我父亲那阵说就是当差,那时生活还成,都是皇上给粮食,每月发钱粮,还发老米。那阵不是都吃老米嘛,就跟现在共产党时候一样,有生活,共产制。后来有一年北京还卖过老米,黄的,吃过一阵子,好吃,一说老米老米的,就想起那阵儿皇上给的了。我父亲在宫内干了不少年,每天从住的地方到宫内干活,晚上再回来。每天都在那儿吃饭。我们在骆驼厂租了一间房,就在东华门门市部胡同,我就是在那儿生的。我父亲不是上朝,当官的才叫上朝,他就是劳动,按现在说就是轿夫,抬轿子的。銮仪卫注81,懂吗?要不说小皇上我父亲都抬过。等小皇上一登基,坐到宝座上,文武大臣一给拜,直哭,我父亲就觉得哎呀,这哭不好,不吉利。要不三年就……

后来摧残(推翻)清政府,就不行了。连皇上都没有了,我们那阵挺困难,我上头两个哥哥一个姐姐,四个孩子。我父亲从宫里出来没有职业了,生活当然就差了,在北京住也没有生活呀,我们就搬到乡下去了。乡下有三个旗,那三旗都是一个旗,注82现在说是一个村了是吧,那地方就叫三旗,在蓝旗营的北边,成府街那边,已经让清华大学给占了。不是西三旗,西三旗现在还有呢。我父亲他们祖传的有两份祖产,一份就是三旗这房子,皇上家给的呀,得钱粮给的三间房,自己的,独门独院。这事我父亲倒跟我说过,说大爷家有六间房,说不清怎么给他的钱粮。原来好像是没有我父亲的,我父亲也挺勇敢的,就跟那头儿说,头儿说那好,就让他骑马射箭,看他那骑马射箭不错,给了他三间房。注83在那之前三旗的房是别人住着。我们就搬三旗那儿去了,不是就不花房钱么,我那阵才3岁,我是从那儿长起来的。

还有一份祖产是坟地,在立水桥注84,就从亚运村直接往北,不远,我还真去过。老坟地是沙土地,有土围脖,有祖坟,没有碑。有人给照应着,坟前坟后有闲着的地,人家就种。不算看坟,就是地由他种。是汉人。不交粮食,就是他的。解放前后还有呢。我那姑姑什么的,年年去上坟,后来可能都给平了。

定:您3岁以前住在宫边上,您父亲讲不讲宫里的事?

司:讲那阵我也小啊。由我父亲说,那宫里的事他都一清二楚。紫禁城里多少间房,哪儿哪儿他都知道。

定:您3岁是1922年,把宣统皇上赶出宫去是1924年。你们搬到三旗的时候皇上还没出宫呢?

司:出宫了,因为我父亲没差了,所以就回乡下了。

定:你们管这儿叫乡下?

司:就是城外头啊,那就是乡下。

定:您能说出三旗的位置在哪儿吗?

司:三旗人就都集中住在清华里边儿。清华正门一进去有一条河,就在河的南边。都是一排一排的房,一排一个院儿。后来有的年久失修,倒塌了,就不整齐了。我们去的时候住的都还是旗人,都是老住户,我们老司家原来也有一户住在那儿,就是八姥姥家。那边的人跟城里的人就有些个不一样,你听说过没有?旗人跟旗人也不一样,有八旗的人,有咱们这镶黄正黄正白的三旗的人。注85就说八旗人太贫,就是又生活不好吧,事儿还特多,什么挑个鼻子挑个眼啦,这个不对那个不对,特不像咱们一般的旗人那样。有时候跟人说话,就说你看这八旗的人就这么贫。到底是怎么个贫呢,也不知道,咱们也没跟这些人打过交道。这姑娘都不愿意给八旗的人,我们这家子没有跟他们结婚的,都是给自己这镶黄正黄正白的三旗。要说生活水平,八旗和三旗差不多,那时候都没有正经的事。我那姑爷家是蒙古族,一直就在蓝靛厂,火器营,也是一个满族的地方,听他们说话跟我们没什么不一样,就是说是蒙古族。注86

那阵儿生活不太好,挺困难的。后来我大一点儿了,就知道(三旗人)哪家都在清华大学工作,男的一人工作养着几个人,什么球场了,什么学生宿舍,搞卫生的,送水送茶的,都是这些。我那两个哥哥后来在木料组管管东西,每天上班,下班回来,每月开工资,那时才挣16块钱,这都还是不错的了。也有老太太给人家当保姆,不一定是旗人,也有外边的人。可是旗人挺多的。所以我们在清华那边本家多,亲戚多,你看姓司的,都是我们本家。现在有十几家吧。我们这些人家在清华都有好几代了,至少三代。现在又都要把他们往外赶。因为现在从外边雇民工特别便宜。

三旗里边就有一家是种地的,他那三间房跟清华隔一条河,那时有两个院子的房子倒塌了,那儿能种地,还能打挺好的粮。他那二姑爷是七间房注87的农民,汉人。到时候来给他种,到时候来给他收。

司文琴之女(以下简称女):老太太说的这三旗我知道,就在清华里头,(一九)五几年六几年,清华扩充过一次,就把他们扩充到清华园里头去了,后来清华把他们拆迁出来,拆迁到蓝旗营,就在蓝旗营车站北边,一大排平房,一个小院一个小院的。现在第二次拆迁,又把他们弄到西三旗注88去了。

司:蓝旗营原来就叫蓝旗营,有原来的居民,后来又迁进三旗的人,是这么回事。(从清华)搬出来以后,可能是给的三间北房,两间西房,一个院儿。那时候都是一个一个的院儿,按咱们说就是一排房。我们后来跟我父亲搬到什方院,三旗那三间房就是我哥哥住着了。一直到现在。清华占了三旗,把他们挪到蓝旗营,清华又占了蓝旗营,又把他们挪到西三旗。

女:老太太后来可能都没去过,我去过,因为我舅舅还在那儿住。这份三旗的祖产,本来应该是我们7个人的,这次老太太就签字放弃,给我二舅的侄女儿了。

司:我们就弃权了。 我大爷他也拿过钱粮,那阵不知道他做什么,我大爷学的是厨房(厨师),反正后来他是厨子。不是宫里头的,就是一般的厨师。

定:他当过旗兵吗?

司:……不能没当过吧,没当过怎么有房子呢,他有六间房。我们有三间,比我们家多一份。

定:你们家原来在宫里的时候您大爷没跟你们住一块儿?

司:那阵都单过了,结婚以后哥儿仨就没在一块儿住了。大爷活了七十多吧,腿不好,后来人家给介绍的,到山海关那边工作去了,到那儿也不知怎么了,下车时候把磕膝盖摔坏了,后来走道儿就有点瘸。后来我那个大妈死了,是喘病,老在炕上,死时岁数可能不大,留下俩孩子,一个闺女一个儿子,我那个姐姐也就十二三,我这太太带着。我太太后来就跟着这个大爷了,跟着他在城里头住,在家干点家务。大爷一直就没再娶。

王硕:您大妈去世时为什么您大爷没再娶呢? 司:他也想娶呢,那孩子什么的,一直就没娶。

定:您大爷住哪儿?

司:那我倒记不住了,其实我去过。后来不是没有我大爷了么,他们也住到三旗了,就是河边上那排房。我叔在北京考的警官学校,后来调到山东。带着我那个婶妈,就在那儿落户了。

我大妈可能是旗人。那时候汉人不愿给旗人做妻子,嫌旗人事儿多,礼儿多,太麻烦。按现在来说,咱们旗人就是贫。 定:您说的贫是什么意思?

司:爱说,还有生男育女,什么都讲究规矩,这个不行那个不行。那阵儿旗人有了孩子没有送出去学技术的,舍不得,就都没有技术。

定:这旗人怎么那么疼孩子?

司:也不知道学什么,像人家外地人来了就学徒。北京人学技术的很少。把南方人叫豆皮子,注89好像比咱们聪明似的,就都管他们叫豆皮子。人家外地来的特能吃苦。

女:对这点我体会特深。比如我那两个舅舅,就没技术,家里也没想让他们学点什么,什么都不学,生活特贫困,只好到跑马厂给人牵马去,给外国人家里烤面包。这种意识代代往下传。

司:我母亲也是旗人,娘家就在北京,我姥姥姥爷就这么一个。不过听人这么说,我母亲还不是这个姥姥生的,是请的,就是抱的。后来长大了。我这姥爷横是(即北京话“也许”之义)也就吃点钱粮,没有技术没有工作,就成天游手好闲。我母亲不识字,她十三四岁、十四五岁就跟我这姥姥,娘儿俩就指着这做活儿挣钱,生活。那阵儿都穿大褂,中式大褂,一天做一个大褂还做一个套裤,套裤就是裤腿儿,它到这儿(指大腿)是一个马蹄形,用带系在腰上,干力气活儿的,穿裤子不方便,穿套裤,这屁股那儿不就随便了么,这叫套裤,都是男的穿的。俩人一块儿一天就做一套,够苦的。

定:给谁做呀?

司:给外人做。人家给钱哪。

定:她嫁给您父亲以后还做活儿吗?

司:不做了,就是看孩子做饭,弄这些个家务就够呛了,就是做也是给自己的孩子们做。那时候穿衣服穿鞋都得自己做呀,哪儿像现在都买呀。6个孩子,空不了。我从14岁就学这针线活儿。好像到我年轻时做的就都是时兴样儿了,什么大褂了,裤子了。没人穿那套裤,那是卖力气的人穿的,为的是方便,家里哪儿有做那个的。我俩哥哥都穿大褂呀,都得自个儿裁自个儿做,钉纽襻儿,那两道缝儿都得缝直了。后来有了侄子我还给做呢,做那小衣裳。我自个儿的衣裳也都是自个儿做,哪儿能去外头做去?做鞋,跟着街坊姐妹,今儿个出这么个样子,明儿个出那么个样子,比赛似的。你做得好我还要比你做得好。这大褂都沿边儿,沿什么韭菜边儿,绲边儿。

定:您沿边用缎子还是普通的布沿呢?

司:用缎子。我也穿过沿缎子边儿的衣裳,自个儿做的。

定:沿两道边儿三道边儿?

司:一道。有的是盘扣,有的就是直的,钉纽襻儿。绣花我不会,我从来就没学过那扎花,人说扎花挺简单的。

定:那时候北京好多妇女都做挑花,您没做过?

司:挑花我没做过,补花我做过,给国外做的。这么一块硬纱,还有两块方的,做那么一套3块多钱,可是特别细,最快怎么也得3天。这个纱四面沿边儿,先把边儿做好了,里头是一个大天鹅,后头跟着俩小天鹅,还有草,特别细。那,没有电灯,就在煤油灯底下做。我那阵也是做那个,挣钱哪。那个村里好多人都做这个。好像是成府那儿有那么一个组织,人家揽了这活儿发给大伙儿,然后再算账。现在也没有了。

定:三旗里面干这个的多吗?

司:不少,都是姑娘。

定:媳妇为什么不干呢?

司:不是不干,是没有那时间干。再说这活儿是细活,你不安心不好好做给人做坏了不成。

定:一群小姑娘在一块儿。

司:也有二十多的,有个姓徐的就二十多了,不结婚。那时候旗人的姑娘都结婚晚,反正就是挑呗。不合适。也考虑给不给旗人,因为怕给那外地人给带走,带到老家去。

定:怕离开北京城?

司:也不是,为什么呢?怕到老家受罪,到老家就种地呀。城里人哪儿会这个呀,所以外姓人、外地人不给。就怕带走。

我这点文化呀,也真不容易。那阵我们家就挨着清华大学,学生自己办了一个平民夜校,我们就跟你六姨儿(指自己六妹),那时也就七八岁,每天晚上5点到6点都上那儿上学去。那么样儿学的。学的那点倒真有用。我14岁搬到什方院,就没机会学了。

我跟着父亲搬到什方院这儿来的时候我十四,待了几年呢,就有十六七了。那儿有人把房租给了一个德国人,年轻的两口子,有俩孩子,一个12岁的姑娘,一个3岁的男孩子。那个女的,她父母在东北有个大营造厂,他们在咱们中国挣老多钱了,她的生活,她父母完全给她,什么都给她弄了。她的爱人,这个男的,在辅仁大学教学,化学系。男的中国话不好,女的中国话特好,女的管我父亲叫老司,不是在一院住嘛,她瞅我出来进去的,她就跟老司说,你是不是让你这闺女帮我们点儿,每天他们要开车进城送姑娘上学,这3岁的孩子没人管,就让我在他们进城的时候照顾照顾,有点小小不言的针线活儿,给做做。她挺喜欢我的还是,按外国人的给,一月给我24块钱。

女:结果是我姥爷给您介绍到那儿去,您比他还挣得多呢。

司:啊,比你姥爷还多了,你姥爷才挣10块。过年过节的还多给。她跟我挺好的,这孩子才3岁不是,慢慢儿地跟我更好,我母亲在下边有两间房住,这孩子到那儿呀就管我母亲叫奶奶,管我父亲叫爷爷,那儿吃什么他就吃。我待了几年呢,到二十四我结婚,她舍不得,可也没办法。我结婚时他们还送我100块钱,让我买东西。我结婚以后,那个女的知道我有了小孩儿了,还去看过我。

定:您学德文了吗?

司:眼前儿的说话能知道点儿,那阵儿我脑子还聪明,都知道一些个。后来刚解放时候,不就是给那外国人都弄到山东、河北去了?把咱们国内的外国人都给弄去了。他们也走了,打那儿就没音信了。现在他们都早没了,这姑娘那阵十二,现在都该四十了注90,我们还真打听过一回,没打听着。

王硕:您挣的20多块钱都是给家里?

司:都给了。要不说那阵就是傻,什么思想也没有。要是现在,挣五千自个儿花三千吧,那阵就不懂。要我说,一直到结婚都没这想法。有时候我们街坊在一块儿,都20多岁,人家都买这个那的,我也搭着忙着,也没有那想法。什么也不知道,不知道自个儿有什么私心。我两个弟弟也是,挣钱不会自个儿去胡花去。后来我自个儿也想,那时候的人跟现在比,可是差远了。这阵儿这人多聪明呀。

王硕:那这聪明是好是不好呀?

司:反正有好的一方面也有不好的一方面是吧,啊?我这实心眼儿。

我24岁结婚,到我结婚时就没有那旗人汉人了。国民党时代一说旗人瞧不起,说你没有知识没有能力的,就指着皇上吃粮食拿钱。那阵儿咱旗人都不敢说,甚至填表都不填满族。我结婚到这儿,孩子们人家是汉族,都是北京生的。

女:我们家不是旗人,我爸爸不是旗人。

司:我自己的满族是前几年改的,就是为了给孙子改。底下那一代为了上学都报满族,加10分嘛。其实改什么也无所谓。

王硕:您24岁才结婚有没有要挣钱养家的关系呀?

司:我自己没有那个想法。我父母也不能那样,老让我干活挣钱。

王硕:实际是不是耽误了?

司:也不能算耽误。我那老爱人(指丈夫)前面那个妻子,是我出五服的叔伯姐姐。我不知道她比我大多少岁,她是肺结核死的。

王硕:她怎么嫁给汉人了?

司:也是有几家街坊,跟我们这老二婶(指丈夫前妻之母)挺熟悉的,瞅这小伙子挺好。

女:这些个旗人,他们败了以后都特别穷了。她(指司,即其母)嫁给我爸爸不是?她的妹妹、姐姐都嫁给农村的了。就穷得那样。

定:什么时候知道他有5个孩子的?

司:那是早知道了。我一进门就那么多事,您想,5个孩子,还一外甥,还一侄儿,也在这儿,一天做饭就够呛了,再(加上)洗。

定:都您一人做?

司:她那姐姐(指前夫留下的大女儿)不是十二么,能帮我点,真正的事儿也帮不了。要不说我这命真是大,累也没累死,也没得传染病。这不是该着吗。

定:您这辈子付出的也挺多的。

司:嗨,也仗着年轻。什么时候都够累的,大盆大盆地洗衣服。她父亲那阵儿包点活儿,(一九)五几年的时候给那个苏联人装修,他(指苏联人)是北大的教师,我小时候他经常来,这外国人中国话说得好,中国字他不认得,我那老爱人得一笔一笔地跟他说,工钱多少钱哪,料钱多少钱哪,然后汇总,我得帮着,算。他不能写,我也是瞎写。原来是我大儿子帮着弄,但我这老爱人脾气也不好,他弄得对就对,有点什么就急赤白脸。这孩子挺怵头的,最后就说,得了,你帮着我点儿吧。

女:这些事我都不知道。我们家原来房子比较多,一个大院吧,18间房都是我们家,就在北京站。我姥姥一直跟我们生活在一起。

司:我12个孩子。一人至少生一个,全搁这儿。大姑娘(生孩子)没用我,因为她有姥姥婆,人家帮着。二闺女结了婚,第一个外孙子,早晨送过来,晚上下班再接走,到有老二了,大的就上学了,还是这样,早晨送来,晚上接走。到三姑娘结婚正是我刚生小儿子有病的时候,她在纺织厂,三班倒,生一闺女,我先伺候月子,56天她上班,把孩子又搁家了,我那阵儿也挺发愁的,我自己的孩子吃自己的奶,这孩子还得喂,喂得好喂不好啊。发愁,慢慢适应着吧。她这闺女两岁多了,她告诉(我):“妈,我又怀孕了,那我做了吧。”我说别价,做了好了不好了的,不能做。“不能做您弄得了吗?”我说这大的不是也快走了么,大了。这就生第二个,生个男孩子,我说要不是我,这个就没了。接茬儿这就弄着个老二。老二刚3岁,四闺女又生的这个外孙子。这仨,一人比一人大3岁。

定:您这辈子没工作过?

司:工作啦。我没文化也没别的条件,就在街道上,1960年吧,给我找了一个托儿所,在一个工厂的大院儿里,我,还找了俩阿姨。我们4个人吧,反正我负责,开会呀,收入账呀,都是我。工人抱着孩子来,下班抱走。家长都(叫)“司老师”,跟我好着呢。我心软,这孩子都不大,哪个哭我就抱抱,别的阿姨就说司老师您真那什么,您还老抱着?您就不能多歇会儿?我说瞅着这,谁不都是自个儿的孩子谁疼呀。后来不是这姑娘(指自己的继女)要生孩子嘛,没法儿干了,你说是姑娘要紧还是外头要紧呢?尤其这姑娘又不是我自个儿生的。我说得了,甭干了,就家里看孩子了。后来人家那负责人、园长,家里找我多少次,说司老师,去吧您,我没法去呀。人家都说司老师司老师,您要干几年怎么也算退休了,我也没办法,我到现在也没有退休(待遇),不就为这些孩子嘛。可是你说怎么着?孩子都跟我好,不单姑娘好,姑爷也都跟我好。姑娘、姑爷、儿子、媳妇,都孝顺,就是孙子、孙女、外孙子,没有一个跟我不好的,都尊重我。一大家子热闹着呢。我现在挺知足,虽然过去受过好多挫折,累,现在得了,挺好,这就值了,我挺满足的。

王硕:特厚道啊,谁也不埋怨。

司:我有两个弟弟一个妹妹。我妹妹结婚都三十二了,她身体不好。她走得也早,五十四就走了,留下俩孩子。那就解放了,她一直工作,原来是在印刷厂,东单有一个永兴印刷厂。后来又到朝阳区法院,也肯干着哩,一直到死。她身体不好,得过肺结核,后来在通州疗养,治好了,完了结婚怀孕又难产,又剖腹产生了一个男孩子,那就别要了吧,还想要第二胎,结果还得剖腹产,剖腹产两次。后来血压高,那天扫除,擦着擦着脑溢血,就这么样。

女:还不敢告诉您呢,知道从小您给带大的。

司:对。我比她大12岁,她起小身体软弱,离不开我,断奶时候都是我给她做吃的,买吃的,穿什么都是我给她做,也是那阵兴什么就给她做什么。后来我结婚,她也不断地进城来,挺要强的。我俩弟弟也都实诚着呢,那我就结婚了,1949年以前,通过街坊介绍他俩到石景山发电厂,他们没有文化呀,去了也就做这劳动的活儿,从那儿劳动,小弟弟到组织部长,后来到石景山发电厂厂长,大弟弟是官厅水库的厂长。你说多不容易。后来都是离休。现在就我一个弟弟了,一年总得来看我一次,带东西,吃的、茶叶,走的时候还老给我钱,我说别给我钱,我钱够花的,我花不着钱,他说:“不价,您抽烟、玩牌,我一月拿一千七呢。”他什么都跟我说。到现在还是姐姐、姐姐,老是叫得亲。人特好,谁都照顾着。

那多少年前了,我们在什方院住的那阵儿,我父亲订了一份《实报》注91,知道吗?我昨天还想呢,想看看那报纸,那比现在这报可好,现在这晚报除了广告,就是这个网什么,我都不懂,看它干吗?不瞧。那《实报》我父亲天天看,天天儿地。没有电灯,就煤油灯,天天地看。你别看他念书少,他文化还挺行,有个字不认识他都给你讲,这个字是怎么写怎么念怎么讲,从那报纸上也能认不少字。我也跟着天天就看《实报》,《实报》连载的小说,有一湖北人,能说着呢。

定:您还记得那小说叫什么名吗?

司:没事时想也许还能想起来。也不是小说,就是这湖北人叫王什么雨,他那爱人叫林清啊还是什么,他们两人天南地北地聊,想聊什么就聊什么。这60年了,别的小说就没怎么看。

定:晚上都干吗呀?

司:有耳机子的那个,矿石收音机注92,听那个,听京剧呀。

定:您爱听京剧吗?

司:爱听也没真听过,60多年也没进那戏园子去过。哪儿有那时间呢,也就是听耳机子,现在看看电视。你看那三频道、五频道,有时我就一人看,他们谁都不爱看,都不看,说不懂,你说怎么会不懂呢?这京剧才是真功夫呢。

女:她还会唱呢。

司:就是听的。