旧时的宦家多是传统国学根基较为深厚之家,出生在仕宦之家的王世襄自然受其影响,何况西清王氏家族中还有像进士出身王庆云和状元及第王仁堪等这样的博学高士呢!当然,这里我们需要解析的则是作为外交官父亲王继曾和画家母亲金章(号陶陶女史),以及其外家那几位著名艺术家舅舅,对童年并少年乃至青年以后王世襄成长之影响。很显然,这对于我们今天了解王世襄之所以能成为一代“奇士”,有着不容忽视且极为重要的意义。

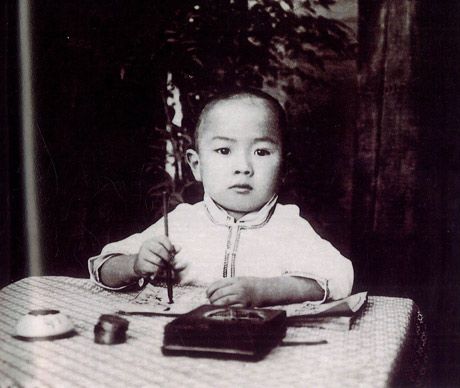

从王世襄三岁时那张握笔描红照片上,我们不难得知其接受启蒙时间较早,且是中国传统教育的启蒙方式。确实,工作之余喜欢搜逛古玩店铺的父亲王继曾,经常购买一些残缺的古瓷标本,以供闲暇时摩挲、赏玩和研究,这种金石之学在中国已经拥有一千多年的漫长历史。据史料记载,诞生在北宋时期的这种专门研究古铜器及其铭文和石刻文字之学,不仅与史学发展关系十分密切,而且也与官府大量收集古代铜器有关联。据说,在瘦金体书法创始人宋徽宗赵佶执政年间,由于他本人对书画及古代铜器、石刻文字等兴趣浓厚,并竭力在民间搜求以入藏内府供其赏玩,遂使这一嗜好在士大夫阶层开始上行下效,一时间,收集和买卖古物之风大为盛行,从而在一定程度上促进了金石学的产生与发展。特别是北宋元祐七年(1092),当吕大临将宫府及私人所藏二百一十一件青铜器及十三件玉器,按照王朝时代顺序对这些器物的尺寸、形状和收藏者一一进行列举,并详加考释铭文撰写成一部名为《考古图》的著作后,就此奠定了金石学这一流行千年学科的坚实基础。

3岁王世襄临帖

在这里,之所以要特别提到吕大临及其著作《考古图》,是因为他在这部著作中率先指出了研究这些古代器物之目的宗旨,那就是为了“探其制作之源,以补经传之阙亡,正诸儒之谬误”。当然,在宋代除了吕大临之《考古图》外,与金石学相关著述还有王黼撰写的三十卷《宣和博古图》、薛尚功的《历代钟鼎彝器款识法帖》,以及赵明诚的《金石录》和欧阳修的《集古录》等,这些著作都对金石学盛极一时起到了不容忽视的推动作用。

遗憾的是,到了元、明两季,金石之学不为世人所重,发展可以说是微乎其微,毫无建树。而到了清代,以较为残酷的“文字狱”为发端和缘由,汉族士大夫阶层中的一些耆老硕儒为了逃避现实,而将学术目光转向了考据之学,并逐渐波及影响到了当朝统治阶层,遂形成了几乎风靡整个清季的“乾嘉学派”,仅从乾隆年间至清朝末年,出版金石学方面的著作就多达数百种,研究范围也比北宋时期有所扩大,使元、明两季黯然失色的金石学获得了较大空间的发展。在这种时代大背景下,学而优则仕的西清王氏家族,特别是那进士出身、状元及第之先祖们,毫无疑问地都对金石学产生了兴趣,或有所研究乃至造诣不凡。即便是出生于清朝末年的王继曾,也不能不受到这一流行学派之影响,这从其闲暇时搜购古瓷标本中可得佐证。当然,风靡整个清代的金石学发展到清朝末年时,虽然昌盛之态似乎并不曾衰落,但却使绝大多数学者在不觉中陷入了为考据而考据之窠臼,这种习惯于在典籍中爬梳即所谓“掉书袋”的治学方法,与从海外挤冲进来的先进而科学的野外考古学极不合拍或者说严重滞后。于是,一些接受西洋考古学专业训练的中国留学生回国后,以其注重实据即通过野外考古发掘出的实物检验文献史料正误的治学方法,开始撼动已经几近僵死状态的乾嘉学派,从而使中国近代考古学在其先驱金石学的基础上得以产生。

由此我们可以联想到,王世襄后来以其坚持实物、文献与工艺相结合的治学方法,而取得诸多独到而卓越的学术成就,岂不是在中国近代产生的考古学基础上又前进了一大步?当然,我们如果细细解析属于王世襄所独创的这种治学方法,其启蒙不能不受到金石学或者直接说乾嘉学派流韵之影响,而对其产生直接影响的,自然是其喜好搜购古瓷标本的父亲王继曾。

10岁王世襄随父母游览杭州灵隐寺飞来峰

如果说王世襄独创的笔者名其曰“三位一体”的治学方法,离不开其所处时代背景及自身在玩乐中喜爱琢磨之天性的话,那么其自幼接受中国传统国学之教养的根基更是不应该被忽视。确实,王世襄幼年时家中便聘请有私塾先生,专门教授他们弟兄三人,即便寄寓上海外家时也和几位表兄弟们一起接受其外家老学究的教授。当然所教授内容无非是古汉语、经、史和诗词等传统国学,可活泼好动的王世襄对看似枯燥的经史典籍并不感兴趣,唯独对朗朗上口的诗词比较偏爱。对此,王世襄后来回忆说:“我的国学启蒙老师是一位在外家教家教的老学究。入学时,几个表哥都已经在学写诗,我则先学对对子,从背诵‘天对地,西对东,夏雨对秋风……’一套顺口溜开始。我倒挺喜欢这玩意儿,往往放学前主动请老师出对子,回家对好,第二天呈送给老师看。长大一些后,学做律诗和试帖诗,还跟大人学作诗钟,实际上都是在对对子。”

正是从这种看似简单对对子的启蒙开始,奠定了王世襄后来极为深厚的国学根基,这种根基从其刊行的诗词歌赋及学术著作中不难体味和发现,比如那备受世人赞羡的《大树图歌》和《明式家具的“品”与“病”》两文。而当启功(字元白)先生评价王世襄“深通中国古典文学,能古文,能骈文,能作诗,能填词”时,他则自谦地说:“每天下午回到家中,又请饱学的国学老师教我两个小时,直到1934年上大学才停止。老师十分认真,从国学基础课文字学、经史,到诗词、骈文等都教。但除了诗词我比较喜欢,学到了一些以外,其他各门都没有用心去学,实在辜负了父母和老师,不过文言文还是勉强能写的。”其实,王世襄所谓“勉强能写的”文言文,我们单从其用文言文所写的《中国葫芦》这一著作因受读者欢迎而一次次加印中,便不难理解其古文学根基之深厚及文章文辞之优美。

除此之外,我们还是从王世襄三岁时那张右手握笔描红的照片上,可以十分肯定地说,他自那时起便接受了源远流长且精深博大的中国书法之熏染和启蒙。记得一位知名学者曾这样说:中国历史文化博大精深,源远流长,任何人只要步入其中或者偶有涉足,都不会也不能更不忍拔腿离去,因为那种无限魅力使人永生享受不尽。众所周知,中国的书法艺术千古芬芳魅惑诱人,特别是当一个书法家懂得将目光转向大自然中的生灵万物时,必将使其艺术灵感得到最为淋漓而张扬的喷发,比如北宋年间的文同(字与可)就是从两条正在绞斗的蛇身上第一次领悟出了书法艺术那种讲求律动的原理。确实,大自然中无论是雄狮猛扑奔跑时显示的力量之美,还是麋鹿轻巧跳跃时所展示的灵动之美,抑或是大象的笨拙与长蛇的迅疾,都非以毛笔这一握具所产生的中国书法艺术而不能表现其美妙。所以,书法作为中国旧时儒者一门必修之功课,即便是才高八斗者,如果逸笔草草的话,那也是极为难堪丢失颜面的事情。因此,私塾先生在悉心教授王世襄中国传统经史子集的同时,自然不会忽视对其在书法上的指教,而王世襄在这一方面的启蒙教育,毫无异议是由母亲金章所完成的。

王世襄的慈母金章

作为民国初期中国最具艺术才华的女画家,母亲金章那一手工整娟秀的书体,是幼年王世襄百临不厌的法帖,也是王世襄晚年时不曾淡漠的永恒记忆。对此,晚年王世襄在接受《中国书画》杂志采访时就曾深情而骄傲地回忆说:“她确实是当时女画家中的杰出者。字也写得好,小楷完全是晋唐风韵。幼年时和舅舅们一起在家馆学习。一天她父亲对老师说:男孩子读书写字,请您多加管教;女孩子早晚出嫁,不必太认真。我母亲听了很生气,认为不应该重男轻女,所以读书、写字、作诗词等特别用功。后来除大舅外,几个舅舅都不如她。”

由此,我们不难明白王世襄之所以能写一手古韵流溢的欧体字,实在是幼时与母亲金章以其隽永书艺之墨香熏染有着极为密切的关联。古语说“书画同源”,所以林语堂先生明确提出这不仅是指在使用工具、材料与技术上,更是指在批评精神与原理上。精擅书法艺术的母亲金章,尤是以擅画鱼藻而闻名于世的才女画家,其传世名画《金鱼百影图集》堪称同类题材中的经典之作。毫无疑问,善画金鱼的母亲金章不仅对或游弋或嬉戏或静止或跳跃的藻中之鱼有着精准而细腻的观察,而且以其敏锐的洞察力与非凡的艺术表现力,赋予了鱼藻一种物我胞与的亲近与和善,否则不可能有那些给人以天人合一与生命和谐之亲切感受的传世画作。

1910年在法国巴黎的金章

至于母亲金章编撰的四卷本《濠梁知乐集》,更是被画鱼者奉为圭臬的理论著述。民国三十三年(1944),王世襄在四川李庄中国营造学社那极为艰苦的条件下,竟然手抄石印母亲金章的《濠梁知乐集》,1999年又不顾八十五岁高龄病目,在香港翰墨轩出版了专著《金章》一书,随后被收入《中国近代名家书画全集》之中。同样是在母亲金章的熏染和启蒙下,王世襄一生对书画情缘永怀深挚,不仅在燕京大学研究院以《中国画论研究·先秦至宋代》这一跨学科论文而获得文学硕士学位,而且立志向学时,也是要从研究中国美术史而开始的。后来其学术研究方向虽然发生了变化,但从来也不曾稀释过心中对于书画的深情,还深藏若虚地画一笔古意盎然的山水花卉,这与画家母亲金章的艺术熏陶实在是难以割裂。

在王世襄接受中国传统文化艺术熏陶的氛围中,其四位艺术家舅舅的影响同样不容忽视。王世襄上述其母亲金章不能与之相比的大舅,就是20世纪初中国北方画坛的领军人物金城(又名金绍城,字巩伯,一字拱北,号北楼,一号藕湖)先生。民国九年(1920),创办当时最重要的研习国画之组织——中国画学研究会的金城,不仅工于山水、花鸟和人物等,而且精于摹古,对中国古代名家之画作都曾临摹或意摹过。遗憾的是,在其正当形成自己鲜明绘画风格的四十多岁时,不幸英年早逝。不过,这位传世有《藕庐诗草》和《北楼论画》著述的当时中国北方画坛之盟主,不仅对中国近现代美术史有着重要影响,而且对其外甥王世襄在书画方面的熏陶和教益也是极大的,这从王世襄在《自珍集——俪松居长物志》中对其所藏北楼先生十一幅山水花鸟画的简短记述和评价中可以明了。

怀抱爱猫的少年王世襄与父母合影

王世襄的二舅金绍堂(字仲廉,号东溪)、三舅金绍基(字叔初)和四舅金绍坊(字季言,号西厓),都对文物或博物馆学兴趣浓厚,其中金东溪与金西厓两位先生因精于书画而在竹刻艺术领域中成就斐然。特别是其四舅金西厓先生一生刻竹不辍,留有诸多刻竹艺术精品和专著《刻竹小言》一书,被世人公认为是中国近代刻竹第一家。对此,王世襄曾在接受记者采访时引录香港著名竹刻收藏家、医生叶义先生的话说:“对竹雕做出最全面之研究者,可说是金西厓于1948年所写的《刻竹小言》。”而关于四舅金西厓及其《刻竹小言》对王世襄之影响,我们今天从王世襄的一段深情回忆中可以找到答案:“从干校回京后,为我四舅父金西厓先生整理编次他撰写的《刻竹小言》。为整理此书,我阅读观看了不少有关文献和实物,此后才开始自己写竹刻文章并出版了《竹刻鉴赏》等。《刻竹小言》整理完后,不能正式出版,而我舅父年事已高,只好油印一本供他过目。此后我用工楷手抄一遍,并请几位名家题跋,有张伯驹、启功、李一氓、黄苗子等先生,随即请曹辛之先生装帧设计成直行本,送到人民美术出版社出版。”

然而,令王世襄感到十分无奈和遗憾的是,这部被叶义先生誉为中国竹雕艺术研究最全面之作,却在出版时遭遇了尴尬的局面。对此,我们从王世襄将该书赠送朋友时所附的一首打油诗中可窥出版之经过:

交稿长达七载,好话说了万千。

两脚跑出老茧,双眸真个望穿。

竖版改成横版,题词页页倒颠。

纸暗文如蚁体,墨迷图似雾山。

印得这般模样,赠君使我汗颜!

好在近三十年后即2003年11月,中国人民大学出版社慧眼识珠,将当年由王世襄手抄的《刻竹小言》精装影印出版,在大受读者欢迎的同时也算是弥补了王世襄心中之缺憾。

如果说上面专述了少时王世襄接受中国传统文化艺术之熏染教养的话,那么下面实在有必要解析西方文化及教育方式对其成长所产生的影响。

毫无疑问,王世襄所处之家是名副其实的学兼中西的书香门第。父亲王继曾早于清光绪二十八年(1902)便远赴法国进修学习,宣统元年(1909)又偕在法国进修时所结识的夫人金章再次远赴法国就任清廷留学生监督一职,民国九年(1920)出任中国驻墨西哥公使兼理古巴事务时,独身一人第三次到海外任职。所有这些海外经历都使父亲王继曾饱染西方文化之深蕴,至于长达二十多年的外交生涯,更促使其以放眼世界之眼光教育自己的孩子们。对此,王世襄对父亲王继曾把自己专门送到北京干面胡同美国人为其子弟所办学校就读一事,曾这样回忆说:“我父亲曾出使墨西哥,回国后考虑到可能再派出国,所以把我送进美国学校,以便将来带我出国,可与外国学校接轨。这是一所专为美英侨民子女开办的中小学校,学生全讲英语,只有少数中国学生。我在此从小学三年级上到高中毕业。英语不用学,听就听会了。1948年我去美国参观考察博物馆,人们都认为我是在美国长大的。”

对于在美国学校接受教育的这一经历,王世襄后来还自谦地总结自己学习英语时的经验说:“可是英文我并未学好,英文好必须多看书,多写作,不用功不行,所以我的英文始终是低水平。”但是,启功启元白先生则是这样评价王世襄英文水平的:“外文通几国的我不懂,但见他不待思索地率意聊天,说的是英语。”确实,我们今天从王世襄口授、美国韩德乐博士及梅先生笔记合译《明式家具珍赏》和《明式家具研究》这两部巨作时的照片中,可以为启功启元白先生之语找到明证。至于民国三十七年(1948)王世襄前往欧美考察博物馆时用英文所写的《游美读画记》,那更是世人领略其英文写作水平的最佳载体。当然,如果当初谁有幸于1990年在美国费城美术馆聆听过王世襄以其娴熟而纯正英语所做关于中国明式家具学术报告的话,那么我们完全有理由相信他一定会被王世襄竟然能将明式家具中诸多生涩拗口的专门术语英译得准确浅显而拍案叫绝。

如果说父亲王继曾着力于为王世襄创造一个学习中西文化外在条件的话,那么同样留学于海外的母亲金章对儿子学兼中西之影响当属于一种潜移默化。据婴幼儿及青少年教育专家介绍说,潜移默化对于婴幼儿的影响,言传身教对于青少年的影响,是对这两个年龄段孩子教育最直接也是最重要的方法,因为一个成年人的性情基本上是在这两个阶段培养形成的。所以,自清光绪二十六年(1900)便和哥哥们一同留学英国长达五年之久的金章,身上不仅具有江南大家闺秀那种娴雅高贵的气质,而且还有经过西洋文化浸染后那种开阔大气的性情。这位生长生活在富足安宁、条件优裕环境下的画家母亲金章,在操持日常家务和寄情绘事的同时,从没忘记对儿子王世襄进行艺术熏染。所以,少时的王世襄虽然因为母亲金章的溺爱而耽于玩乐,而王家那种中西文化交织、中西艺术融合的氛围,还是润物细无声地伴随着王世襄茁壮成长起来。

少时便中西兼学的王世襄,并不是旧式学堂里那种墨守成规的好学生,他的主业也不是传统国学经史子集中的之乎者也或西方文化基础中的ABCD,而是他钟爱的鸽子、蛐蛐、蝈蝈、大鹰和獾狗。有趣的是,这个出生在书香门第的宦家子弟,在沉迷于老北京这些传统民间游艺中时,不仅增长了见识、强健了体魄、陶冶了性情、磨炼了意志、培养了能力,最重要的是没有被旧时的治学传统特别是不科学的陋习所羁绊和束缚,这不能不说是王世襄成长为一代“奇士”的内在的重要因素。既然如此,王世襄就索性玩个痛快,玩个尽兴,玩个不分晨昏,玩个不分主次,玩个京城闻名遐迩。而这时笔者的文章也不得不再次转入其求学燕京期间的潇洒游艺中,即便与第一章中的“玩乐少年”似有雷同之嫌,也不妨碍我们跟随王世襄继续游艺潇洒一番。