一、女界航空第一人

1908年,美国莱特兄弟驾驶他们自己制造的飞机飞上蓝天,谱写了人类航空史的第一章,飞机也改写了人类的时空概念。他们是公认的飞机发明者。在他们以后不久,美国华侨冯如、谭根也相继驾机上天。

谭根是广东开平人,出生在美国旧金山一个贫苦的华人家庭。他自幼刻苦学习,喜欢钻研航空技术。在旅美华侨的支持下,1910年研制成功了一架水上飞机。当年7月,他携带这架自制的飞机参加在芝加哥举行的世界航空比赛大会。他以优异的飞机性能和精湛的驾驶技术,荣获这次比赛的冠军。当时他年仅二十一岁。

1915年,正在进行反袁斗争的孙中山先生计划在南洋开办飞行学校,培养革命的航空技术人才。孙中山先生把这一艰巨的任务交给了谭根。他写信给南洋的华侨说:“有同志谭根为飞行大家,声誉著于世界。”希望他们在谭根到达南洋时,为他演技筹款、开办飞行学校给予大力支持。

1915年7月,谭根携带他的水上飞机乘船离美到达香港。途经古巴、菲律宾时曾作飞行表演。此时正值广东发生大水灾,他决定将飞行表演参观券收入的四成作为救灾之用。在香港表演的日期是8月7、8两日,地点在沙田的维多利亚湾。我的婆母洪美英女士就是在八月七日下午搭乘谭根的飞机上了蓝天的。

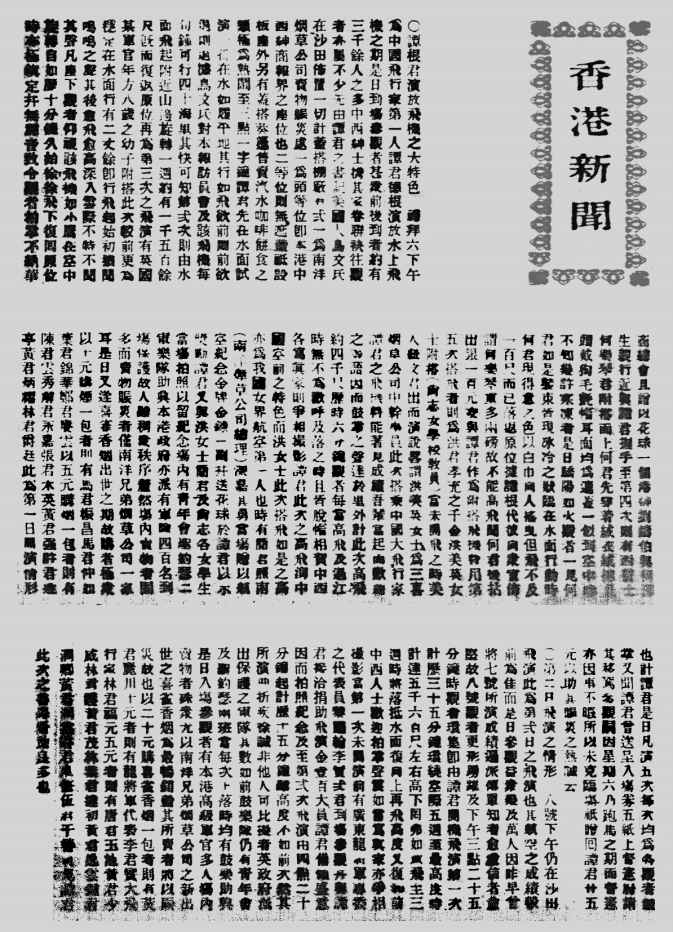

有关这次飞行表演,当时香港许多华文报纸都作了详细报道。八月九日的“华字日报”载:

礼拜六(8月7日)下午为中国飞行家第一人谭君德根(即谭根)演放水上飞机之期。是日到场参观者甚众,前后到者约有三千余人之多。至三点一字钟(三时五分),谭君先在水面上试演,在水如履平地,其行如飞,欲前则前,欲退则退。第二次则由水面飞起附近山坡旋转一周,约有一千五百馀尺,既而复返原位。再为第三次之飞演,有英国某军官年方八岁之幼子附搭。至第四次则有西医士何乐琴君附搭而上,但飞不及一百尺而已落返原位。据谭君代彼向众宣布,谓何乐琴重多两磅,故不能高飞。第五次搭飞者则为洪君孝充之千金洪美英女士。鼓掌之声达于里外。计此次高飞约四千尺,历时六分钟。观者每当高飞及过江时,无不为之欢呼。及落之时,且皆脱帽相贺。中西各写真家则争相摄影。谭君此次之高飞洵中国空前之特色,而洪女士此次搭飞如是之高,亦为我国女界航空第一人也。时有简君照南(南洋烟草公司总经理)深嘉其勇,当场赠以航空纪念金牌、金链一副。谭君又与洪女士、简君及尚志各女学生当场拍照以留纪念。

这就是第一位中国妇女上天的真实纪录,至今还没有发现比它更早的纪录。

1915年8月7日下午升空前在水上飞机上,地点为香港维多利亚湾。

1915年8月9日,香港《华字日报》关于美英女士上天的报道。

在谭根这次飞行表演之前三年,即1912年的8月25日,另一著名飞行家冯如在广州作飞行表演时,飞机因故障而毁,冯如也为中国航空事业献出了年轻的生命,年仅二十九岁。在飞行有很大风险的年代,年仅十六岁的少女洪美英自愿搭乘谭根的飞机一同上天,对谭根自然是莫大的支持和鼓舞,也自然引起很大的轰动。这种难能可贵的大无畏精神,是中国妇女的骄傲。

二、留学巴黎

洪美英女士原籍浙江绍兴,祖辈时迁到广东,后来入籍番禺。她的父亲洪孝充在香港《循环日报》等报社任编辑、主笔六十年,是一位老报人。洪孝充生育子女八人,五人夭折,只剩下大、五、八三女长成。洪美英是孝充第五女,1900年出生于香港。大姐洪舜英是老同盟会员,与廖仲恺、何香凝、汪精卫等都是老友,她曾担任过胡汉民的秘书。

美英女士少年时深受大姐的影响,小小年纪就参加了革命活动,跟随大姐发放传单、参加集会。1921年,她在广州夏葛医学院毕业,并在博济医学院当实习医生。大姐夫简经纶(字琴石)是越南华侨,母亲是越南人。可能因这层关系,1921年,洪美英与越南华侨黄桓结婚,黄桓当时是广州市公用局局长。

1925年,黄桓被派往法国学习无线电传真技术,美英女士同往巴黎留学,在巴斯德实验所和巴黎大学医学院深造。1927年9月,不幸降临。黄桓因赶搭巴士上班,心脏病突发,猝死巴黎街头。丈夫的意外去世,对她是晴天霹雳。失落的幸福,莫大的打击,孤身一人留在巴黎已无情趣。第二年春天,她带着悲痛和遗憾,只身回到香港。

三、平凡而伟大的女性

1929年,洪美英到上海安民医院当医生,不久认识了在《日本研究》杂志任主编的陈乐素先生。两人一见钟情,当年10月在上海举行婚礼。

婚后的美英女士一心相夫教子,为此放弃了她挚爱的医生事业。她是一位文静贤淑、敦厚的典型中国妇女,是一位平凡而又具有崇高品德、很好教养而善于自处的贤妻良母,她又是一位乐于为公益事业忙碌、闲不住的热心人。

1935年,陈乐素先生受命去日本调查,了解中国古籍流散日本的情况,美英女士携女莲波、子智超同行。她要协助丈夫工作,两个牙牙学语的孩子交给日本保姆照顾,所以姐弟俩最初学的是日本话。

乐素先生从日本回上海不久就爆发了“八·一三事变”,这时全面抗战已经开始。乐素先生应西南联大之聘,携家离开战火纷飞的上海,原计划经香港、海防、河内入昆明。但到达香港之后,因书籍太多,一时未能成行。结果在香港一停就是五年之久。乐素先生在英华女子学校任教,一面教书,一面从事宋史研究。美英女士这时已有子女四人,再加上乐素先生前妻所生的女儿。她一面负起抚养五个子女的重任,一面协助丈夫的教学及研究。乐素先生历时半个世纪精心著述的《宋史艺文志考证》从一开始就得到美英女士的帮助,倾注了她多年的心血。

当时的香港是英国的租借地,美英女士虽然出生在香港,长期生活在香港,但她始终坚持中国人的身份。1939年,她的幼子智纯在香港出生,港英政府照例发有“出生纸”。她收看后随即将它撕掉,因为她不愿意让自己的儿子当英国的“良民”。

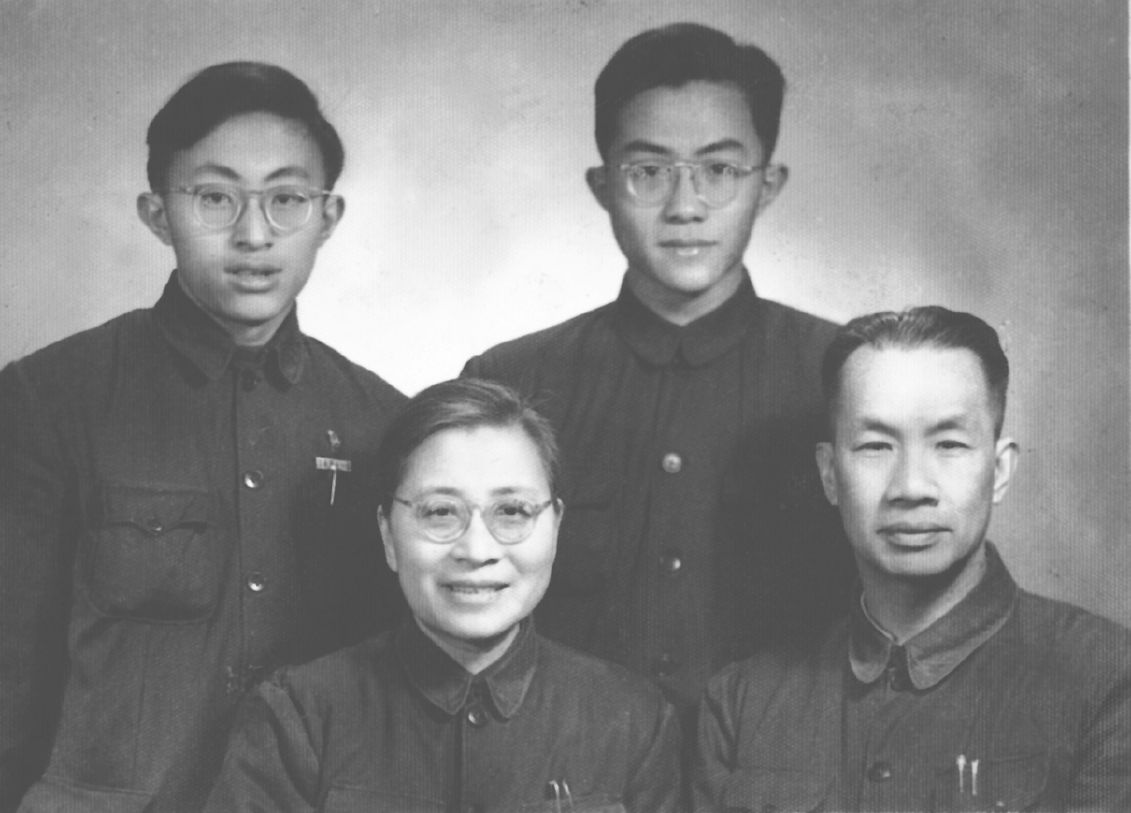

1936年与女莲波、子智超合影。

1938年与子智仁摄于香港。

还有个故事也充分表明了她那专一的爱国情结。长子智超六岁时,一天放学过马路,一辆汽车疾驰而来,这时再躲已来不及了,他急中生智,顺着车行的方向扑通一下扑倒在地。姐姐回来向妈妈报信后,美英女士急忙跑下楼,只见智超迎面跑来,车主是英国人,在后也赶来。他和美英女士一同带智超到医院检查,结果没有发现受伤。车主掏出钱来表示慰问,美英女士把线放在桌上坚决不收。事后有位好心人说,你应该收下,这是安抚孩子的慰问金。她坚定地说:“我们不要英国人的施舍,我要让他知道中国人的尊严!”

太平洋战争爆发后,日本军占领香港,肆意屠杀中国人民,香港处在恐怖与饥荒之中。日本占领当局将仓库底部积压多年的霉变粮食配给香港居民。当时学校停课停薪。陈家大小七口人,再加上好几位避难的亲戚,十几口人的生活,全靠乐素先生一人在外面教授日语的微薄收入来维持。美英女士发动全家人从配给粮中挑出整粒的煮干饭给丈夫吃,其他人只能用碎米熬稀粥度日。生活的艰辛,现在的人很难体会。

1942年底,乐素先生带领全家人离开香港,经澳门、湛江(当时称广州湾)辗转来到了大后方的贵州遵义,在浙江大学史地系任教。虽然是堂堂的大学教授,月薪不过七斗米。最困难的时候,四个亲生子女全部辍学在家,只让异母的长女一人去上学。有段时间,美英女士每天把门板拆下来,抬到街边摆摊,出卖家中仅存的一些旧衣物以补贴家用,子女们都帮着看摊。

在这样的条件下,孩子们的营养自然不足,浙大校刊上登载了“陈乐素教授的孩子们面有菜色”的消息。但生活即使如此艰难,美英女士仍以慈母般的胸怀关爱学生。当时许多浙大的学生家在沦陷区,只身一人到大后方上大学,仅靠少得可怜的助学金维持生活。每逢家中偶尔改善生活,她总不忘请几位经济最困难的学生来家里共餐。几十年过去了,当年的穷学生有些已成白发苍苍的名学者。每当提起在遵义的往事,他们总会想起陈师母。例如吕东明教授(《大百科全书》编审,已故)就曾满怀感激之情地回忆道:“陈师母真是大好人,我始终忘不了她请我们吃‘营养菜’的情景。”爱生如子,是他们对师母的一致评价。

美英女士手抄《皇明四朝成仁录》墨迹。

在遵义的四年,家中自然不能像在香港时那样请保姆帮忙。一家七口人,好繁重的家务啊!但白天忙了一天,孩子们进入梦乡,夜静更深之时,她又坐在桌旁为丈夫抄写文稿、资料。当时遵义没有电灯,居民用的是桐油灯。她高度近视,在微弱的灯光下,脸颊几乎贴到纸上。一两个小时下来,鼻孔都被油烟熏黑。但她那娟秀的墨迹,已留在丈夫的文稿中,留在后来影印出版的《皇明四朝成仁录》中。

抗日战争胜利后,乐素先生一家也随浙江大学迁回杭州。也有一些浙大教授转到北平任教。他们去拜访陈垣老先生时,总是对美英女士的贤惠及才干赞不绝口。所以陈垣先生在给儿子乐素的家书中多次提到,浙大来人都说“儿媳勤劳,子女听话种种,为之欣慰”,“儿媳之贤能,南来者众口一词”。

到了1949年,孩子们都已长大了,大女儿还参加了工作,家务负担不像过去那样繁重,她又走出家庭,服务社会。她先在住所的岳王路担任妇联主任。由于待人真诚,热心公益,又有很高的文化,很快就调到杭州市妇联,成为一名半脱产干部。以后又由于出色的表现而被选为杭州市人民代表、市妇联执委。有一段时间曾与贺子珍共事。

1953年,美英女士被调到浙江师范学院(由原浙江大学的文、理学院组成)卫生院任主任,重操自己热爱的医务工作。但仅仅过了一年多,乐素先生被指名调到北京,在人民教育出版社任历史编辑室主任、编审,她也同时被调到人教社任编辑。这时四个子女都在杭州、上海、云南等地工作学习,只有最小的儿子同来北京。

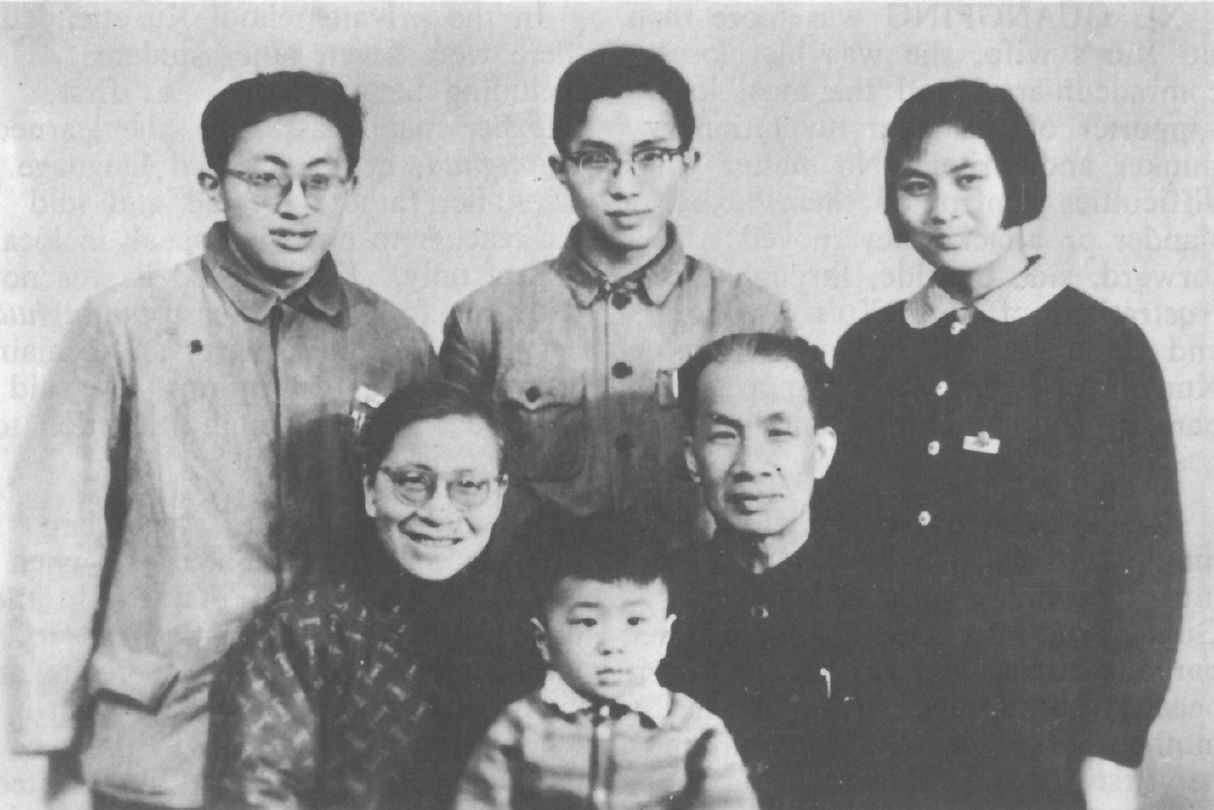

20世纪50年代初摄于杭州。

1955年,她因乳腺癌作了切除手术。因为自己学医,所以发现较早,手术也很成功,但手术后身体总不如前。1958年,人民教育出版社精简机构,动员工作人员退休退职。她首先响应号召,报名退职。

但她是一个闲不住的人,又是一个深受众人信任的人,退职不久就被推选为居民委员会主任。这种工作完全是义务的,没有任何报酬;而且弹性很大,可以马虎应付。但她任劳任怨,比在职时还要忙。因为在职还有上下班,而居委会主任是没有上下班的。当时人民教育出版社大院内住着上百户人家。上班族忙于工作,他们的家属,老老少少几百口。那时物资匮乏,牛奶限量供应,她为了让老人、孩子能喝到牛奶,不知做了多少动员工作。由于她大公无私,所以那些没能订到牛奶的人也心服口服。居委会组织家属学习,打扫卫生,冬天储存大白菜和烧煤,非常繁琐,但她不因细琐而不为。所以大家都喜欢找她,甚至夫妻吵架、小孩打架,都推门而入,请她排难解纷,有时连饭都顾不得吃。我那时太年轻,对她的作法不理解,有时发几句牢骚:“你这么忙,还不如不退职?”她总是耐心教导我:“各家的小事解决不好,会直接影响职工的工作。保证每个家庭的和睦、安定,也是对社会的贡献。”家家户户都感到了她火一般的热心,因此她也获得了大家的尊敬。在大院里,孩子们亲切地叫她洪奶奶,中年人称她洪阿姨,老年人把她当作知心朋友。他们常说,美英把我们的冷暖部装在心里,把爱心送到每一个家庭。

四、我的婆母胜似母亲

每当我独自坐在桌前,看着婆母洪美英女士的遗像时,总要痴呆地看一阵,心里呼喊着:我的好妈妈,我多么怀念您啊!一直到现在,近半个世纪,经常在梦中相见,可见我对她的思念。这种刺骨的怀念,经常把我带回到我第一次看见她以及以后相处的日子。

1954年8月摄于北京北海五龙亭。

20世纪50年代中摄于北京。

1957年底,我抱着朦胧的憧憬,心里想着要由自己来决定自己的命运,只身一人出来闯世界了。我怕父亲不同意我走,临上火车才给他发一封告别信。这样,我离开了四季如春、我土生土长的故乡昆明。那个时代南北交通不像现在这样方便。从昆明到北京不断换汽车、火车,一路颠簸,按图索骥。一个十七岁的少女,第一次出远门就是孤单一人。担心、害怕、无助,一路伴随着我。

在我踏进陈家大门的那一刻。洪伯母(这是我当时的称呼)就给我留下了刻骨铭心的印象,慈祥的笑容,朴素的装束,一副深度的近视眼镜,带着浓重广东口音的普通话,虽然很多我听不懂,但我感到她对我的关爱。我对陌生人的惧怕心理一扫而空。我的到来使两老很高兴,可能是他们身边没有女儿吧!

在以后的朝夕相处中,我发现她的最大特点是:正直、善良、热情、宽容,让我真正感到家庭的温暖。她把我这远方的来客当作亲生女儿,要我好好学习。家务事完全随意,能做什么就做什么。冬天为我买头巾、棉衣,夏天为我买裙子。

在北京,我看见洪伯母经常给在上海、杭州的子女寄钱、寄物,起先我很不理解,问她:“你的子女都成家立业了,他们都有收入,而你自己总是省吃俭用,经常上王府井烤鸭店买五分钱一个的鸭头来改善生活。你为什么不留些钱自己用呢?”她对我说:“你现在还体会不到,做母亲的总是觉得对子女付出太少,总想让他们生活宽松些。这样我才安心。”这时,她注意到我在她面前从来没有提到过母亲,问了一句:“你妈妈呢?怎么从来没有听你提过她?”我苦笑了一下,便道出了我的身世。洪伯母听完我的故事,眼睛都红了。她突然跑过来拥抱我,亲吻我的脸颊。我很感动,仿佛听到她在说:“可怜的孩子,别难过,我就是你的亲妈妈。”从此她更关心我。每次同她上街,她知道我喜欢吃奶油炸糕,总要买给我吃,而她自己却舍不得吃。点点滴滴的小事,像春雨那样滋润了我的心,使我感受到了真正的母爱。如果没有她的培养和呵护,我不可能只补习了两年高中课程就提前一年考上大学,以至后来成为一位大学教授,一句话,没有她的关爱,就没有今天的我。

1955年与智超、智纯摄于北京。当时智超自云南来北京开会。

1959年摄于北京大同酒家前。

1962年摄于北京。

1962年与陈垣先生四妹珞卿(中)、约之摄于广州。

1964年摄于北京。

后来我和智超结婚,她由伯母变成了婆母。但她在我心目中,是真正的母亲。

五、“文革”的磨难

人民教育出版社大院,原来是那么宁静、祥和,1966年“文化大革命”开始后,顿时乌云满天,到处是带火药味的大字报。这年,婆母六十六岁,从此她度过了胆战心惊的七年。

“文革”一开始,我的公公乐素先生的办公室就贴上封条,里面有他珍藏多年的书籍,许多至今不知去向。打倒国民党特务、高薪资产阶级知识分子、反动权威(指他的父亲陈垣)的孝子贤孙等标语贴满家门口的大树。当权派一个个被揪出来批斗,戴高帽、游街、扫院子。我看到一位老知识分子,脖子上挂着一块“地主分子×××”的黑牌,天天扫大院。红卫兵、造反派经过他身边,或往他身上吐口水,或打他几耳光。他不堪受侮,一天趁人不注意,跑到大街上,突然朝开过来的无轨电车猛扑过去,车从他身上辗过,惨不忍睹。但他的家人都不敢哭。过去的好朋友、好同事,因为分属两派,见面如同仇敌。

我的婆母是个文静、胆子比较小的人。一生奉公守法,兢兢业业,从不做一点对不起人的事。但“文革”中所受的痛苦、磨难不比别人少。首先她要尽力照顾她的公公陈垣先生。陈垣先生当时已八十六岁,“文革”一开始,原来派去的秘书、护士、服务员全部调走。她每周必去看望两三次,只要买到好吃的就送去,还要安慰老人家。

她为丈夫担心。我的公公在“文革”开始不久就被造反派当成国民党特务(其实是教授会的成员)抓走隔离审查。起先不知道关在哪里,后来才知道是关在大院的澡堂里,隔几天才放一次风。在造反派到各家抄家、破四旧的时候,她不得不把保存几十年的照片烧了,把陈垣先生给儿子的家书也烧了,夫妻结婚戒指也扔进厕所,放水冲走了。公公每月二百五十多元的工资也不发了,只发给八十元的生活费。她不明白,自己怎么成了黑家属。她能不出门就不出门,但院子里大大小小的批斗会,高音喇叭放个不停,形成一种极其恐怖、压抑的气氛。有一次我下班回家,看见她独坐墙角,一言不发,神情木讷。我以为她病了,准备陪她去医院,她说刚才有支游行队伍向着我家喊口号,还用石头砸门窗,把她吓坏了。我安慰她,爸爸是好人,事情会搞清楚的。造反派问不出个所以然,只好把我公公放回家。但很快又让他下放到安徽凤阳五七干校,近七十岁的人了,天天还要光着脚挑水。

她也担心自己的子女。小儿子智纯在中国矿业学院,后来整个学校搬到了四川合川,不少人因喝井水,得了克山病。大儿子智超在历史研究所,去了河南息县的干校。一九七五年河南大水灾,幸亏他们已从干校回京,才免葬身鱼腹。

可以说,“文革”爆发以后,她没有过过一天安心的日子。精神的巨大压力使她健康日趋恶化,癌细胞转移到了淋巴腺,终于不治,于1973年6月病逝杭州。

1970年6月,与智超、庆瑛夫妇探视陈垣先生。

1971年摄于北京智超家中,怀抱者为孙子雪松。

1972年在杭州。

晚年照片。

当她逝世的噩耗传到她生活了十几年的人民教育出版社大院,许多人流下了热泪,为她祈祷——洪阿姨走好!

岁月如梭,转眼之间我的婆母离开我们已三十多年了。我在写这篇怀念她的文章时,想起了南宋大诗人陆游那首著名的《示儿》诗:“死去原知万事空,但悲不见九州同。王师北定中原日,家祭毋忘告乃翁。”可以告慰于婆母在天之灵的是:在您逝世后的二十四年,香港终于回归祖国。您的子女们没有辜负您的期望,他们各自都在努力服务于社会。

我以有您这样一位爱国爱家的婆母而自豪,我永远缅怀您!